血液がサラサラになる食べ物・飲み物とは?食事・生活習慣改善で血栓を予防しよう

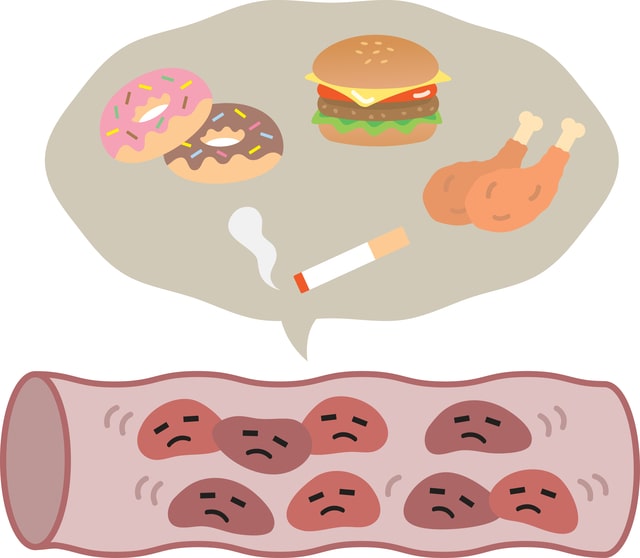

サラサラ血液、ドロドロ血液とは、血栓リスクをわかりやすく表した言葉です。

血栓症を予防するために、血液の流れを良好に保つには、食生活の見直しが重要です。

血液がドロドロになりやすくなる要因を減らし、サラサラな状態を維持するための食べ物や飲み物を積極的に取り入れましょう。

本記事では、血栓による脳梗塞や心筋梗塞のリスクを低減するためにおすすめの食べ物・飲み物を詳しく紹介します。

また、血液の状態に影響を与える要因や、サプリメントの効果、日常生活での改善ポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

ドロドロ血液とは?動脈硬化と血栓の関係

「血液ドロドロ」「血液サラサラ」という表現は、血栓のできやすさ・血管の詰まりやすさを簡単に表した言葉です。

正式な医学用語ではなく、明確な定義もありませんが、血流の状態を分かりやすく伝える表現として、医療現場でも使われることがあります。

「血液ドロドロ」の状態がもたらす健康リスクと、その原因を解説します。

血液がドロドロになるとどうなる?

血液がドロドロ、つまり血栓ができやすく血管が詰まりやすい状態になると、エコノミークラス症候群や動脈硬化性疾患のリスクが高まります。

血栓とは、血液中にできる塊のことで、血栓が血管を塞ぐことで発症する病気を「血栓症」といいます。

血栓症は、血栓が発生する血管の種類によって動脈血栓症(心筋梗塞、脳梗塞)と静脈血栓症(エコノミークラス症候群(肺塞栓症))に分類されます。

■静脈血栓症(エコノミークラス症候群)

心臓に戻る血液が流れる静脈で血栓ができる病気です。

その代表例が「エコノミークラス症候群(肺塞栓症)」です。

飛行機での長距離移動や長時間のデスクワークなど、長い時間同じ姿勢でいることが原因で脚の静脈で血栓が発生し、肺の血管に詰まることで、呼吸困難や胸の痛みなどの症状を引き起こします。

長時間同じ姿勢でいることの他に、脱水や血管壁の損傷(動脈硬化など)も関係しています。

■動脈血栓症(心筋梗塞、脳梗塞)

全身の臓器に酸素や栄養を届ける動脈で血栓ができる病気です。

代表的なものとして、「心筋梗塞」や「脳梗塞」が挙げられます。

動脈硬化が原因で血液の流れが悪くなると、血栓ができやすくなり、脳や心臓の血管が詰まると心臓や脳へ十分な血液が供給されなくなります。

その結果、胸の痛みや呼吸困難、手足の麻痺などの症状が現れ、命に関わることもあります。

「血液ドロドロ」といわれる状態は、動脈血栓症のリスクが高い状態を示す場合が一般的です。

また、実際の血液の粘度そのものではなく、動脈硬化によって血流が滞りやすくなっている状態をあらわす言葉と考えましょう。

血液がドロドロになる原因

血液が血栓を作りやすい状態、いわゆる「ドロドロ血液」になる主な原因として、以下の3つが挙げられます。

- 水分不足・脱水状態

- 血液中の脂質の増加

- 血管のダメージ

これらの要因が重なると、心筋梗塞や脳梗塞などの血栓症のリスクが大きくなるため、生活習慣の改善が重要です。

ここからは、それぞれのリスクを減らすための具体的な対策について解説します。

水分不足・脱水状態

体内の水分が不足すると、血液が濃縮されて粘度が上がり、いわゆる「ドロドロ血液」の状態になります。

この状態では血流が滞りやすくなり、血管が詰まりやすくなるため注意が必要です。

特に、脱水状態はエコノミークラス症候群(肺塞栓症)のリスクを高めることが知られています。

また、脳梗塞や心筋梗塞といった重篤な血栓症の発症要因のひとつにもなります。

■脱水が起こる主な原因

- 水分摂取の不足

- 多量の発汗

- 尿量の増加

- 嘔吐や下痢

このような状態にある場合には、特に意識して水分を補給することが大切です。

血液中の脂質の増加

脂質異常症により血液中に脂質が増えると、血栓のリスクが高まります。

脂質異常症とは、血液中の脂質バランスが崩れる生活習慣病の一つで、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪が増えすぎたり、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が減りすぎたりする状態を指します。

脂質が血管内に沈着しやすくなり、血管の内壁にプラーク(粥腫)が形成され、血管が狭くなり、詰まりやすくなることが知られています。

HDLコレステロールは血管内のコレステロールを回収する働きを持ちます。

HDLコレステロールが不足するとコレステロールが血管に蓄積しやすくなり、血栓形成のリスクが高まります。

血管内にできたプラークは壊れやすく、破れると血小板が集まり血栓を作ることで、血管を詰まらせる原因になります。

これにより、脳梗塞や心筋梗塞などの動脈血栓症が発症するリスクが高まるため、脂質異常症の予防と管理が重要です。

血管のダメージ

高血圧や糖尿病、喫煙習慣は血管を傷つけ、血栓ができやすくなる要因となります。

高血圧で血管内の圧力が常に高い状態が続くと、血管の壁に強い負担がかかり、ダメージを受けやすくなります。

血液中の糖濃度が高い状態が続くことで血管の内壁が傷つき、動脈硬化の進行を助長します。

タバコの煙に含まれる一酸化炭素は血管を収縮させ、血流を悪化させるほか、血管の損傷を加速させます。

これらの影響により、血管の内壁に脂質が沈着しやすくなり、プラーク(粥腫)が形成されます。

プラークが破れると血小板が集まり血栓を作るため、動脈が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが高まります。

血管の健康を維持するためには、高血圧や糖尿病の管理、禁煙を心がけることが重要です。

血液をサラサラにする食事とは?

血栓のリスクを低減するために、「血液サラサラ」の状態を目指すには、血管が詰まりやすくなる原因を取り除くことが重要です。

特に食生活の改善は大きな影響を与えるため、以下のポイントを意識しましょう。

- 十分な水分を摂取し、脱水を防ぐ

- 生活習慣病を予防・改善のための栄養バランスの取れた食事を心がける

- 生活習慣病改善に役立つ食材を取り入れる

血液の流れをスムーズにし、血栓を防ぐために取り入れたい食習慣について、詳しく解説します。

十分な水分の摂取

血液をサラサラに保つためには、十分な水分補給を心がけることが大切です。

脱水はエコノミークラス症候群、脳梗塞、心筋梗塞などの血栓症のリスクを高める要因のひとつとされており、こまめな水分補給が予防の重要なポイントになります。

1日に必要な水分量は、食事からの摂取分も含めて2リットル以上が目安とされています。

■特に意識して水分補給をしたい、水分不足になりやすいタイミング

- 朝起きたとき

- 運動などで汗をかいた時

- 入浴の前後

- 夜寝る前

また、飲み物の選び方も重要です。

基本的には、カフェインやアルコールを含まない、カロリーのない飲み物が適しています。

運動や発汗が多い場合は、適度な塩分や糖分を含むスポーツドリンクを活用するのも一つの方法です。

バランスの取れた食事

血液をサラサラに保ち、動脈硬化による血栓の形成を防ぐためには、生活習慣病の予防・改善のためにバランスの取れた食事が基本です。

具体的には、カロリーと栄養素のバランスをとることが大切です。

- 適正なカロリー管理…肥満の改善を目指し、摂取エネルギーを調整する

- 栄養バランスの確保…たんぱく質、脂質、炭水化物の割合を適切にする

生活習慣病改善に役立つ食材を取り入れる

バランスの取れた食事を基本として、さらに生活習慣病の改善に役立つ食品の積極的な摂取も効果的です。

具体的には、生活習慣病リスクを低減する成分を含む食品を意識して摂取し、反対にリスクを高める成分は控えることが大切です。

具体的な食事内容は疾患ごとに異なりますが、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

- 健康維持に役立つ栄養素を積極的にとる…食物繊維、多価不飽和脂肪酸など

- リスクを高める栄養素を控える…塩分、飽和脂肪酸、コレステロール、アルコールなど

ただし、生活習慣病の改善に向けた具体的な食事内容は、個々の体の状態によって異なります。健康診断で異常を指摘された場合は、医師の診断を受けたうえで、管理栄養士などの専門家に相談し、適切な食事プランを立てることが大切です。

血液がサラサラになる食べ物・飲み物とは?

血栓のリスクを低減するためには、生活習慣病の予防・改善が重要であり、その鍵となるのが食事の見直しです。

血液をサラサラに保ち、血栓のリスクを抑えるためには、生活習慣病の発症リスクを下げる栄養素や食品を積極的に取り入れることが大切です。

この記事では、血栓予防のために意識したい食習慣や、血液の流れを良くする食品・飲み物の具体例、効果的な取り入れ方について詳しく解説します。

水

血栓リスクを低減するためには、水をはじめ、カフェインレスの飲み物を意識的に摂取することが重要です。

こまめな水分補給は血液の粘稠性を下げ、血栓ができにくい状態を維持するのに役立ちます。

特に、アルコールやカフェインを含まない飲み物は利尿作用が少なく、体内の水分を効率的に補給できるため、脱水予防にも適しています。

さらに、肥満や生活習慣病のリスクがある場合は、無糖でカロリーを含まない飲み物を選ぶとより効果的です。

■日常的に取り入れやすいおすすめの飲み物

- 水

- 炭酸水(無糖)

- 麦茶

- ルイボスティー

- カフェインレスコーヒー

- カフェインレス紅茶

食事や好みに合わせて、継続しやすい飲み物を選ぶとよいでしょう。

魚介類

魚介類は、血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を減らし、血栓のリスクを低減するのに役立つ食材です。

特に、多価不飽和脂肪酸(DHA・EPAなどのn-3系脂肪酸)を豊富に含む魚(サバ、イワシ、サンマ、サケ、マグロ)は、脂質異常症(高LDLコレステロール血症)の改善にも効果的とされています。

肉類の脂質に多く含まれる飽和脂肪酸は、LDLコレステロールを増やす作用があるため、肉の代わりに魚を取り入れることで脂質のバランスを改善できます。

また、調理法も重要です。揚げ物よりも焼き魚や蒸し料理を選ぶことで、カロリーを抑えながら健康的に魚を取り入れることができます。

手軽に食べられる缶詰やレトルト食品を活用すると、無理なく魚を食事に取り入れることができるのでおすすめです。

野菜、海藻、きのこ

野菜、海藻、きのこは生活習慣病の予防・改善に役立つ食材として、毎日の食事に取り入れたい食品群です。

これらの食材は低カロリーでありながら食事の満足感を保つことができ、カロリーの過剰摂取を抑えるのに有効です。

また、野菜や海藻、きのこは食物繊維の重要な摂取源でもあります。食物繊維には、血糖値の急上昇を抑える働き(糖尿病予防)や、腸内でコレステロールを吸着・排泄し、脂質異常症を改善する作用があり、生活習慣病全般の予防・改善に役立つとされています。

さらに、野菜や海藻、きのこはカリウムの優れた供給源です。

カリウムは、体内の余分なナトリウム(食塩)を排出し、高血圧を予防・改善する働きがあるため、塩分の摂りすぎが気になる方にもおすすめの栄養素です。

特に、食物繊維やカリウムを多く含む野菜として、ほうれん草、ブロッコリー、オクラ、モロヘイヤが代表的です。

ただし、これらの種類にこだわる必要はなく、さまざまな野菜・海藻・きのこをバランスよく取り入れるのが理想的です。

具体的な量の目安として、野菜・海藻・きのこは1日350gを目標にし、毎食小鉢1~2皿分を摂ることを意識しましょう。

食事のボリュームを増やしながら、生活習慣病予防に役立つ栄養素をしっかり補うことができます。

玄米、全粒粉、オートミール、雑穀

玄米や全粒粉製品、オートミール、雑穀などの精製度の低い穀類(全粒穀物)は、生活習慣病の改善に役立つ食材のひとつです。

精製度の低い穀類は精白米や精製小麦と比べて食物繊維やミネラルを豊富に含む穀類です。

■精製度の低い穀類の例

- 玄米

- 押し麦・もち麦

- オートミール

- 雑穀類(ひえ・あわ・キヌアなど)

- 全粒粉製品(パン・パスタなど)

- 分つき米(3分づき・5分づき・7分づき)

- 麦めし(押し麦・もち麦を炊き込んだご飯)

これらの穀類は、精白米や精製小麦と比べて食物繊維が豊富であり、以下のような健康効果が期待できます。

- 血糖値の急上昇を抑える(糖尿病予防)

- 腸内でコレステロールを吸着・排泄し、脂質異常症を改善

毎日の食事で、主食(ごはん、パン、麺)を精製度の低い穀類に置き換えることで、摂取カロリーを増やさずに食物繊維を効率よく補給できます。

玄米が食べにくい場合には、少し精米した「分つき米」、白米に押し麦を混ぜた「麦めし」、雑穀を炊き込んだ「雑穀米」などを活用すると、食べやすく取り入れやすくなります。

大豆製品

大豆製品は、脂質異常症の改善に役立つ食材のひとつです。

たんぱく質を豊富に含みながらも、肉や卵、乳製品と異なり飽和脂肪酸が少なく、コレステロールを含まないのが特徴です。

■積極的に取り入れたい大豆製品の例

- 豆腐

- 蒸し大豆

- 納豆

- 厚揚げ

- 豆乳

特に、蒸し大豆や納豆など大豆を丸ごと使った食品は、たんぱく質だけでなく食物繊維も豊富に含まれており、生活習慣病の予防や改善により効果的とされています。

また、動物性食品(肉・卵・乳製品)と置き換えることで、飽和脂肪酸やコレステロールの摂取量を抑えられるため、食事全体の脂質バランスを整えるのに役立ちます。

毎日の食事で肉や卵の頻度が偏らないよう、大豆製品を上手に活用しましょう。

ただし、納豆にはビタミンKが多く含まれており、血栓予防のためにワーファリン(ワルファリン)という抗凝固薬を服用している場合、薬の効果を弱める可能性があるため注意が必要です。

また、納豆に含まれるナットウキナーゼは血液サラサラ効果が期待される成分として知られていますが、サプリメントでの摂取による血栓予防効果については十分なエビデンスが確立されていません。

サプリの使用については、かかりつけの医師と相談すると安心です。

低脂肪の牛乳・乳製品

血管に負担をかける高血圧の改善には、低脂肪の乳製品を積極的に取り入れるのがおすすめです。

乳製品に含まれるカルシウムは、十分に摂取することで血圧の低下が期待できるとされています。

乳製品の脂質には飽和脂肪酸が多く含まれるため、生活習慣病対策としては低脂肪タイプの乳製品を選ぶのが効果的です。

■低脂肪の乳製品の例

- 低脂肪乳

- 低脂肪ヨーグルト

- カッテージチーズ

一般的な牛乳やヨーグルト、チーズを低脂肪タイプに置き換えるだけで、脂質の摂取を抑えながらカルシウムをしっかり補給できます。

特に、乳製品をあまり摂らない方は、朝食にプラスするなど、意識的に取り入れることで、より効果的に血圧管理をサポートできます。

植物油

植物油は、脂質異常症の改善に役立つ食材のひとつです。

肉の脂身、バター、ラード、牛脂などの動物由来の油脂と比べて、飽和脂肪酸が少なく、不飽和脂肪酸が豊富に含まれているのが特徴です。

このため、動物性油脂の代わりに植物油を取り入れることで、脂質のバランスを改善し、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を下げる効果が期待できます。

■一般的に手に入りやすく、取り入れやすい植物油の種類

- なたね油(キャノーラ油)

- 大豆油

- サラダ油(複数の植物油をブレンドしたもの)

- オリーブオイル

- 米油

- えごま油

- 亜麻仁油

牛脂やラード、バターの使用を控え、調理に植物油を活用するのがおすすめです。

また、脂身の多い肉を低脂肪の部位に替え、植物油を炒め油やドレッシングとして取り入れるのもよいでしょう。

ただし、植物油を単に追加するだけでは脂質やカロリーの摂取量が増え、逆効果になることもあるため、使いすぎには注意が必要です。

ナッツ

脂質異常症や糖尿病がある場合の間食として、適量のナッツを取り入れるのもおすすめです。

ナッツに含まれる脂質は、不飽和脂肪酸が豊富であり、飽和脂肪酸を多く含む洋菓子などと置き換えることで、脂質バランスの改善に役立ちます。

また、糖質が少なく食物繊維を含むため、血糖値の急上昇を抑えたいときの間食にも最適です。

■不飽和脂肪酸が多いおすすめのナッツ

- クルミ

- アーモンド

- ピーカンナッツ

- カシューナッツ

- ピスタチオ

ナッツを選ぶ際は「素焼き・無塩タイプ」を意識し、塩分や油分を控えめにするのがポイントです。

また、ナッツはカロリー密度が高いため、摂りすぎには注意が必要です。1日あたり15g程度(100kcal前後)を目安に適量を心がけましょう。

食事改善を後押しする加工品(減塩調味料、ノンアルコール飲料、低カロリー甘味料など)

血栓リスクの低減や生活習慣病の改善には、食事内容の見直しが重要ですが、減塩調味料・ノンアルコール飲料・低カロリー甘味料などの加工食品を上手に活用することで、より無理なく食事改善を続けられます。

高血圧の予防・改善には、食塩(ナトリウム)の摂取量を減らすことが不可欠です。

とはいえ、味気ない食事では続かないため、減塩調味料を活用するのがおすすめです。

塩分を控えた調味料には、しょうゆ、みそ、ソース、ドレッシング、ケチャップ、ポン酢、顆粒だしなど様々なものがあり、普段の調味料を減塩タイプに切り替えるだけで自然に塩分カットが可能です。

ただし、腎機能の低下がある場合、減塩調味料に含まれるカリウムの摂取制限が必要になることがあります。気になる方は医師や管理栄養士に相談のうえ、適切に取り入れましょう。

また、ノンアルコール飲料で飲酒量をコントロールしましょう。

アルコールの摂取は高血圧や肥満のリスク要因となるため、適度に節酒することが推奨されます。

飲酒量を減らすために、ノンアルコール飲料を上手に活用するのも一つの方法です。

主なノンアルコール飲料には、ビール、カクテル、日本酒、ワイン、梅酒など、幅広い風味のものが販売されています。

近年は、風味の再現度が高い商品も増え、飲酒の機会を楽しみつつアルコール摂取を減らせるようになっています。

ただし、ノンアルコール飲料の中には糖分が多く含まれるものもあるため、ゼロカロリー・無糖タイプを選ぶとより効果的です。

さらに、低カロリー甘味料で無理なく糖質&カロリーカットを目指しましょう。

肥満や糖尿病、脂質異常症の改善には、砂糖の摂取を抑えることが重要です。

しかし、甘味を完全に我慢するのは難しいため、低カロリー甘味料を活用すると、甘さを楽しみつつカロリーコントロールが可能になります。

代表的な低カロリー甘味料には、ソルビトール、キシリトール、エリスリトール、ステビア、アスパルテームがあり、これらの甘味料は砂糖と比べてカロリーが低く、果糖の摂取量を抑えることで、血糖値や血中中性脂肪値のコントロールにも役立ちます。

コーヒー・紅茶の砂糖代わりに、料理の砂糖やはちみつの代用として、お菓子作りの甘味料として、甘さを楽しみながら、健康管理をサポートできるので、無理のない食生活改善に役立ちます。

血液をサラサラにする食べ物・サプリメントに効果はある?

血栓リスクの低減に関心が高まり、「血液をサラサラにする」とされる食品や、それらの成分を含むサプリメントが注目されています。しかし、これらを取り入れる際は慎重な判断が必要です。

実際のところ、「血液サラサラ」とされる食品の多くは医学的な根拠が不十分であり、医薬品と同様の効果が期待できるわけではありません。

特に、動脈硬化が原因で血栓リスクが高まる場合、サプリメントや健康食品だけで解決することは難しいといえます。

血液ドロドロの改善には、肥満の解消やバランスの取れた食生活の見直しが基本であり、サプリメントや特定の食品だけに頼るのではなく、根本的な生活習慣の改善が不可欠です。

ここからは、一般的に「血液サラサラに良い」とされる食品や成分について、それぞれの作用や医学的なエビデンスを解説します。

ナットウキナーゼ(納豆)

ナットウキナーゼや、その摂取源である納豆は「血液をサラサラにする成分・食べ物」としてよく知られていますが、食べるだけで血栓が溶けるわけではありません。

ナットウキナーゼは納豆に含まれる酵素で、血栓を溶かす作用があるとされますが、これは試験管内での研究結果であり、食事として納豆を摂取した際に体内で同様の効果が得られるかは科学的に明らかになっていません。

さらに、ナットウキナーゼを配合したサプリメントも市販されていますが、医薬品のような明確な血栓予防効果は確認されていません。

サプリメントを過信して、生活習慣の改善を怠ることはむしろリスクを高める可能性があります。

また、納豆にはビタミンKが豊富に含まれているため、脳梗塞や心筋梗塞の治療・予防のために「ワーファリン(ワルファリン)」を服用している方は注意が必要です。

ビタミンKはワーファリンの作用を弱めるため、治療内容によっては納豆の摂取制限が必要な場合があります。

ワーファリンを服用している方や、サプリメントの摂取を検討している方は、医師や薬剤師、管理栄養士に相談するようにしましょう。

アリシン(玉ねぎ・にんにく)

「血液をサラサラにする」といわれる食品成分について、代表的なもののひとつとして「アリシン」も挙げられますが、サプリメント等からの摂取だけで血液がサラサラになるという確実な証拠はありません。

アリシンという成分は玉ねぎやにんにくに含まれるもので、血液の凝固を抑えて血栓を作りにくくするとされていますが、これは試験管内の研究で確認されたものであり、実際の食事から摂取した場合に同様の効果が得られるかどうかは、科学的に明確になっていません。

また、アリシンを抽出したサプリメントも医薬品と同じような血栓予防効果が得られるわけではなく、過信は禁物です。

食生活全体のバランスを考えずに「血液サラサラ効果」を期待して特定の食品ばかり食べたり、サプリメントだけに頼って食生活改善を怠ったりすると、かえって健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。

ポリフェノール、クエン酸など抗酸化物質

ポリフェノール、クエン酸、抗酸化ビタミンなどの「抗酸化物質」が血液をサラサラにすると言われることがありますが、科学的に確立された効果ではありません。

確かに、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、クエン酸、ポリフェノール、アスタキサンチンなどの抗酸化物質は、動脈硬化の一因となる活性酸素を除去する働きを持っています。しかし、これらを摂取するだけで血栓のリスクが低減するわけではなく、動脈硬化や血管疾患の予防にどの程度有効なのかについては、まだ不明な点が多いのが現状です。

■代表的な抗酸化物質と含まれる食品

- ビタミンA(レバー、緑黄色野菜)

- ビタミンC(野菜、果物)

- ビタミンE(油脂類、野菜類、ナッツ類)

- クエン酸(レモン、グレープフルーツなどの柑橘類)

- ポリフェノール(コーヒー、緑茶、赤ワイン、ココア、野菜・果物など)

- アスタキサンチン(エビ・カニ・サケなど)

これらの成分は健康維持には重要ですが、抗酸化物質を含む食品やサプリメントを摂取するだけで血液がサラサラになるわけではありません。

動脈硬化や血栓症のリスクを下げるためには、抗酸化物質に頼るのではなく、肥満の解消や生活習慣病の改善など、基本的な食事改善が重要です。

特に、必須栄養素であるビタミンA・C・Eは不足しないよう意識しつつ、それ以外の抗酸化物質は「補助的な要素」として取り入れることが適切です。

血液をサラサラにする生活習慣のポイント

血栓のリスクを減らし、「サラサラの血液」を維持するためには、食事の改善だけでなく、生活習慣の見直しも欠かせません。

動脈硬化や生活習慣病のリスクを軽減し、血栓症の予防のために、日常生活で意識したいポイントを紹介します。

運動不足の解消

適度な運動を取り入れて血栓リスクを軽減しましょう。

肥満の解消や生活習慣病の改善には、適度な運動を積極的に取り入れることが重要です。

運動不足は肥満や生活習慣病の原因となるだけでなく、長時間同じ姿勢でいることでエコノミークラス症候群のリスクも高めます。

■適度な運動を習慣化することで期待できる効果

- 消費カロリーの増加による肥満の改善

- 血圧の低下を促し、高血圧の予防・改善に役立つ

- 血糖コントロールの向上で糖尿病リスクを軽減

- 血清脂質の改善により動脈硬化の進行を抑制

運動は軽め~中程度の有酸素運動(ウォーキングやサイクリングなど)が推奨されます。

■運動の目安

- 1日30分以上・週3回以上(できれば毎日)

- 週合計150~180分を目標にする

- 2日以上連続して運動を休まない

ただし、年齢や体調によっては負担が大きい場合もあるため、無理のない範囲で継続することが大切です。

具体的な運動内容については、医師と相談の上で決定することをおすすめします。

まとまった運動時間が確保できない場合でも、座りっぱなしの時間を減らすことが重要です。

■身体活動を増やすポイント

- 定期的に立ち上がり、ストレッチを行う

- エスカレーターやエレベーターではなく、階段を使う

- 通勤や買い物の際に少し遠回りして歩く

日常生活の中で少しずつ体を動かす習慣を意識し、無理なく血栓リスクを減らしていきましょう。

禁煙

血栓による血管の詰まりを防ぐために、禁煙に取り組みましょう。

たばこに含まれる有害物質である一酸化炭素や活性酸素は、血管の内側を傷つけ、血液中の脂質を酸化させ、血栓の形成を促進することが知られています。

さらに、喫煙は血圧の上昇や血糖コントロールの悪化にも関与し、動脈硬化を進行させる要因となります。

また、喫煙は血管疾患だけでなく、呼吸器疾患やがんの発症リスクを高めることも報告されており、健康を維持するためには早めの禁煙が重要です。

禁煙は意志の力だけでなく、適切なサポートを活用することが成功のカギとなります。

■無理なく禁煙を進めるためのポイント

- 禁煙補助薬(ニコチンパッチ、ニコチンガムなど)を利用する

- 禁煙外来で専門的なサポートを受ける

- 家族や周囲に禁煙の意思を伝え、協力を得る

- 喫煙の習慣を置き換える(ガムを噛む、深呼吸するなど)

禁煙に成功することで、血管の健康が保たれ、血栓リスクの低減だけでなく全身の健康維持にも大きく貢献します。

長年の習慣を変えるのは簡単ではありませんが、少しずつ取り組むことで、確実に体への良い変化を実感できるでしょう。

規則正しい生活

規則正しい生活を心がけることは、血栓リスクの低減に不可欠です。

特に、睡眠不足は自律神経に影響を及ぼし、高血圧のリスクを高めることが知られています。

不規則な生活が続くと、夜食の食べ過ぎ、朝食の欠食といった悪習慣が生じやすくなります。

さらに、短時間睡眠や夜ふかしによる生活リズムの乱れは、肥満や糖尿病とも関連しているため、血栓リスクを下げるためにも生活リズムの改善が重要です。

■規則正しい生活を実現するための習慣

- 就寝時間を一定にし、早めに寝る習慣をつける

- 夜遅い時間の間食・夜食を避ける

- 帰宅が遅くなる場合は、夕方に軽めの食事をとる

- 朝は早めに起きて、しっかり朝食をとる

- 1日3食を規則正しく摂り、ダラダラ食べを防ぐ

夜遅くまで起きている習慣がある場合、まずは「決まった時間に布団に入る」ことを意識することから始めてみましょう。

十分な休養とストレス解消

心身の健康を維持するために、適度な休養とリフレッシュを意識し、ストレスを溜め込まない生活を心がけましょう。

精神的なストレスだけでなく、睡眠不足や疲労といった身体的ストレスも、自律神経の乱れを引き起こし、高血圧や糖尿病のリスクを高める要因となります。

■ストレスを軽減するためのポイント

- 十分な睡眠時間を確保する

- リラックスできる時間を意識的に作る

- 趣味や運動などで気分転換を図る

- 深呼吸やストレッチなどで心身をほぐす

十分な睡眠時間を確保することは、前述の生活リズムを整えることとも繋がります。

また、睡眠の質を向上させることで、血圧の安定やホルモンバランスの調整にもつながり、血栓リスクを下げる健康的な体づくりが期待できます。

精神的なストレスを溜め込みすぎないためには、日々の生活の中で意識的にリフレッシュする時間を取り入れることが大切です。

疲れを感じたときは無理をせず、休養を優先することで、血管や自律神経への負担を軽減し、健康維持につなげていきましょう。

血液サラサラ・血液ドロドロに関するよくある質問

ここからは、「血液サラサラ」「血液ドロドロ」に関するよくある質問にお答えします。

血液が「サラサラ」「ドロドロ」と表現することについて、実際の健康への影響、血液をサラサラにするための食事やサプリメントの活用についての解説をまとめました。

ぜひ参考にして、日々の健康管理に役立ててください。

血液サラサラとはどんな状態ですか?

「血液サラサラ」という表現は、単に血液の粘度が低い状態を指すのではなく、血栓ができにくい血液や血管の健康状態を示す言葉として広く使われています。

正式な医学用語ではなく、明確な定義はありませんが、本記事では以下のような条件を満たす状態を「血液サラサラ」と考えます。

- 脱水状態でなく、適切な水分量が維持されている

- 動脈硬化が抑制されている

- 高血圧・糖尿病・脂質異常症の進行が予防、または改善されている

ただし、「血液サラサラ」という表現には統一された基準がないため、健康情報でこの言葉が使われていても、上記の効果が得られると医学的に証明されたわけではないことに注意が必要です。

血液ドロドロを放置するとどうなりますか?

肥満や生活習慣病を原因とする動脈硬化によって「血液ドロドロ」の状態になると、血栓ができやすくなり、血管が詰まるリスクが高まります。

この状態が放置されると、心筋梗塞・脳梗塞のような重大な疾患を引き起こす可能性があります。

動脈硬化が進行すると、動脈内に血栓ができやすくなり、これが心臓の血管に詰まると心筋梗塞、脳の血管に詰まると脳梗塞を引き起こします。いずれも命に関わる深刻な疾患です。

血液の健康を維持するためには、適度な水分補給や生活習慣の改善が重要です。

血栓リスクを下げるためにも、日常的に意識して対策を取りましょう。

食べ物で血液をサラサラにできますか?

血液の濃縮の改善や動脈硬化の進行予防に役立つ食品はありますが、食べるだけで即座に血液がサラサラになる食品は存在しません。

脱水が原因で血液が濃縮し、血栓リスクが高まっている場合は、水分補給を適切に行うことで改善できます。

一方で、動脈硬化や生活習慣病が原因の場合は、特定の食品を摂るだけで血栓リスクを劇的に減らせるわけではなく、全体的な食生活の改善が重要です。

そのうえで、動脈硬化の進行を抑えたり、生活習慣病の改善に役立つ食品を「血液をサラサラにする食べ物」と考えることができます。

■生活習慣病の改善に役立つ食品

- 魚介類…多価不飽和脂肪酸を豊富に含み、血中脂質のバランスを整える

- 野菜・海藻・きのこ類…食物繊維が豊富で、コレステロールの排出を助ける

- 全粒穀物(玄米、雑穀、オートミールなど)…食物繊維が豊富で、血糖値の急上昇を抑制

- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など):飽和脂肪酸、コレステロールの少ない植物性たんぱく質

- 低脂肪の乳製品(低脂肪乳、ヨーグルトなど):カルシウムが血圧の調整に役立つ

- 植物油(オリーブオイル、えごま油、亜麻仁油など):動物性油脂と置き換えて脂質のバランス改善

- ナッツ類(アーモンド、クルミなど):不飽和脂肪酸と食物繊維を含む

- 減塩調味料:塩分を抑え、高血圧の予防に貢献

- ノンアルコール飲料:アルコールの影響を避けながら嗜好を楽しめる

- 低カロリー甘味料:糖分の過剰摂取を防ぎながら嗜好を楽しめる

ただし、これらの食品をたくさん食べれば良いというわけではありません。

バランスの取れた食事を意識し、適量を取り入れることが大切です。

サプリメントや健康食品で血液はサラサラにできますか?

「血液サラサラ」をうたうサプリメントや健康食品は数多くありますが、血栓予防の薬のような確実な効果が得られるわけではありません。

サプリメントや健康食品は医薬品とは異なり、効果や安全性が十分に確認されていないものも多く存在します。

また、特定の成分を過剰に摂取すると、他の薬やサプリメントとの相互作用によって予期せぬ健康リスクが生じる可能性があります。

そのため、サプリメントや健康食品の使用を検討する際は、主治医や薬剤師、管理栄養士などの専門家に相談し、安全性を確認したうえで取り入れるようにしましょう。

血栓予防のためには、食事の見直しや運動、生活習慣の改善が最も重要です。

サプリメントや健康食品はあくまで補助的なものと考え、過信せずに活用することが大切です。

まとめ

「血液サラサラ」や「血液ドロドロ」という表現は、正式な医学用語ではなく、明確な定義がないものです。

一般的に医療現場では、「血液ドロドロ」とは 脱水や動脈硬化によって血栓ができやすい状態を指し、「血液をサラサラにする」とは単に血液の粘度を下げるのではなく、血栓ができにくい血液や血管の状態を整えることを意味すると考えられます。

血栓症を予防し、血液の流れを良好に保つためには、動脈硬化やその原因となる生活習慣病の改善が重要です。

食事の面では、以下のような血液や血管の健康維持に役立つ食品を積極的に取り入れることが推奨されます。

- 魚介類

- 野菜・海藻・きのこ類

- 全粒穀物

- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)

- 低脂肪の乳製品(低脂肪乳、ヨーグルトなど)

- 植物油(オリーブオイル、えごま油、亜麻仁油など)

- ナッツ類(アーモンド、クルミなど)

- 減塩調味料、ノンアルコール飲料、低カロリー甘味料

ただし、生活習慣病の種類によって適した食品は異なるため、医師や管理栄養士と相談のうえ、バランスの取れた食事の一部として適量を取り入れることが大切です。

また、血液や血管の健康を維持するためには、食事の見直しに加えて、日常生活の改善も欠かせません。

- 適度な運動

- 規則正しい生活

- 十分な睡眠

- 禁煙

- ストレス管理

「血液サラサラにする」とされる食品やサプリメントだけに頼るのではなく、バランスの取れた食事と生活習慣の改善を継続的に行うことが、将来にわたって健康を維持するための鍵です。

健康的な食生活とライフスタイルを心がけ、血管の健康を守っていきましょう。

参考文献

一般社団法人日本動脈硬化学会:「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

一般社団法人日本糖尿病学会:「糖尿病診療ガイドライン2024」

厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)策定検討会報告書」

岡村 菊夫, 鷲見 幸彦, 遠藤 英俊, 徳田 治彦, 志賀 幸夫, 三浦 久幸, 野尻 佳克, 「水分を多く摂取することで, 脳梗塞や心筋梗塞を予防できるか?」システマティックレビュー, 日本老年医学会雑誌, 2005, 42 巻, 5 号, p. 557-563

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所:「健康食品」の安全性・有効性情報

オレゴン州立大学:「微量栄養素情報センター ニンニクと有機硫黄化合物」

国立情報学研究所 科学研究費助成事業データベース:「抗酸化食品による動脈硬化予防作用に関する多面的研究」

記事監修

院長 内田 智之

- 日暮里・三河島内科クリニック 院長

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本血液学会血液専門医

- 日本血液学会血液指導医

- ICLSディレクター

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

- 難病指定医

管理栄養士 土肥 加奈

2012年に管理栄養士資格を取得後、ドラッグストアに勤務し、登録販売者の資格も取得しました。

医薬品やサプリメント、栄養に関する包括的な健康相談に従事し、現在はクリニック専門のホームページディレクターとして活動しています。