逆流性食道炎の食事療法のポイントとは?食べてはいけないもの・おすすめの食べ物を紹介

消化の良い食事逆流性食道炎は、胸やけ・呑酸などの症状が現れ、日常生活の質に大きく影響を与える病気です。

薬物療法と並行して、食事内容をふくむ生活習慣を見直すことが症状の改善に役立ちます。

この記事では、逆流性食道炎の方が食事選びで意識したいポイントのほか、避けたい食べ物や、症状を和らげるお食事の工夫をわかりやすくご紹介します。毎日の食事選びにぜひお役立てください。

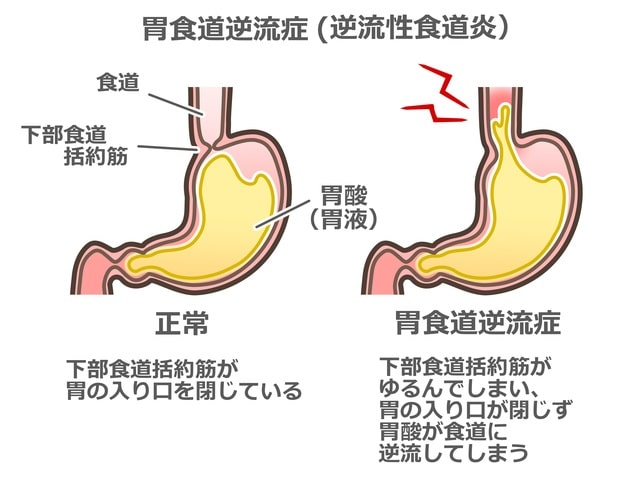

逆流性食道炎とは

逆流性食道炎は、「胃食道逆流症(GERD)」の一つで、胃の内容物が食道へ逆流することにより、食道の粘膜に炎症(びらん)を生じる病気です。

有病率は成人の10〜20%とされ、比較的身近な疾患となっています。

胸焼けや呑酸などが主な症状で、命に関わる病気ではありませんが、食事が楽しめない、睡眠が妨げられるなど日常生活の質(QOL)に大きな影響を与えるため、適切な対応が重要です。

逆流性食道炎の症状、逆流性食道炎を引き起こす原因、検査や治療内容を紹介します。

逆流性食道炎の症状チェック

逆流性食道炎の自覚症状は人によってさまざまで、自覚症状がある場合もあればない場合もあることが知られています。

また、自覚症状があっても食道粘膜に傷がない場合は「非びらん性逆流症(NERD)」と呼ばれ、逆流性食道炎とは区別されます。

- 非びらん性逆流症…自覚症状はあるが食道炎はみられない(逆流性食道炎には含まれない)

- 軽症の逆流性食道炎…ただれの具合がそれほど重くない

- 重症の逆流性食道炎…食道全体がただれている

食道に炎症がみられる逆流性食道炎では、個人差はあるものの以下のような症状が現れることが知られています。

- 胸やけ(みぞおちの上が焼けるような感じ)

- 呑酸(酸っぱい液体が上がってくる感覚)

- 胸が詰まるような痛み

- 喉の違和感

- 慢性的な咳、喉の炎症

- 喘息

- 喉の上部(喉頭)のポリープ

- 睡眠障害

- 歯の酸蝕症(酸による歯の溶解)

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流することが原因で粘膜を刺激・傷つけ、炎症を引き起こす病気です。

胃酸の逆流は、以下のようなメカニズムで起こりやすくなることが知られています。

- 胃と食道の境目にある下部食道括約筋(LES)の一過性のゆるみ

- 下部食道括約筋(LES)の圧低下

- 腹圧の上昇

- 食道裂孔ヘルニア

- 食道の蠕動運動障害

また、食道の知覚過敏がある場合は、わずかな逆流でも強い不快感を感じることがあります。

近年、食生活の欧米化やピロリ菌感染率の低下による胃酸分泌の増加などが背景にあり、日本でも患者が増加傾向にあります。

最近では、胃酸が直接傷つけるだけでなく、酸などの刺激により免疫反応が引き起こされることも原因の一つと考えられています。

逆流性食道炎を含む胃食道逆流症(GERD)の誘発する要因として、食事内容や食習慣、体型・姿勢、生活習慣、その他の疾患があることが知られています。

食事内容・食習慣

逆流性食道炎の症状は日常の食事内容や食習慣によって悪化することがあります。

■逆流性食道炎と関連する食事・食習慣

- 脂肪の多い食事

- 食べ過ぎ

- 就寝前の食事

- 肥満

特に脂肪の多い食事は、腸から分泌されるコレシストキニンというホルモンを介して、胃と食道の境目にある下部食道括約筋(LES)を一時的にゆるめ、胃酸の逆流を引き起こしやすくします。

また、過食により胃が大きく膨らむこともLESのゆるみに関与し、逆流のリスクを高めます。

さらに、就寝直前の食事は消化が進まないうちに横になることで、長時間にわたって食道が胃酸にさらされ、炎症の原因となります。

加えて、肥満により腹圧が高まることも逆流を起こしやすくする要因の一つです。

その他、食品によっては胃酸の逆流症状を引き起こしやすいことが知られているものがあります。

■胃酸の逆流と関連する食品

- 甘いもの

- アルコール

- チョコレート

- コーヒー

- 炭酸飲料

- みかんなどの柑橘類

体型・姿勢

逆流性食道炎は、肥満などの体型や日常の姿勢が誘発因子となることがあります。

■逆流が起こりやすくなる要因

- 肥満

- 円背(背中が丸まった姿勢)

- 腹部を締め付ける衣類やベルトの使用

- 重いものを持つ動作

- 前かがみの姿勢

- 就寝時に右側を下にして寝る

これらの要因は腹圧を上げ、胃酸から食道への逆流が起こりやすい状態を生み出します。

さらに、就寝時に右側を下にして寝ると、胃の位置関係から逆流が起こりやすくなるため注意が必要です。

生活習慣

逆流性食道炎の症状は、運動、ストレス、喫煙などの生活習慣によっても悪化することが知られています。

激しい運動・筋力トレーニングは、胃酸の逆流を誘発しやすく、逆流性食道炎の原因となることがあります。

(一方で、週1回以上の適度な有酸素運動は、逆流性食道炎の発症リスクを下げるという報告もあります。)

また、ストレスや睡眠不足は中枢神経系を介して食道の知覚過敏を引き起こし、症状を感じやすくなる原因となります。

さらに、喫煙も逆流性食道炎を含む胃食道逆流症の誘発因子として知られています。

他の疾患

逆流性食道炎は、日々の食生活や姿勢だけでなく、別の疾患が関係している場合もあります。

中年男性では肥満が食道炎の主な原因となりやすく、腹圧を上昇させて胃酸の逆流を引き起こします。

また、特に女性で重症型の逆流性食道炎がみられる場合、膠原病などの自己免疫疾患が背景にあることが知られています。

高齢女性では骨粗鬆症によって背中が曲がる「円背」になることで腹部が圧迫され、逆流が生じやすくなることもあります。

さらに、心臓や血管の病気の治療に使われる「カルシウム拮抗薬」や「亜硝酸塩」などの薬は、胃と食道の境目の筋肉(下部食道括約筋)の圧力を下げる作用があり、胃酸逆流を誘発しやすくなることが知られています。

逆流性食道炎の検査

逆流性食道炎の診断には、まず問診で自覚症状の有無や内容を確認します。

胸やけや呑酸などの自覚症状があるかを、自己記入式のアンケートなどで評価することもあります。

次に、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)で食道粘膜に炎症やただれがあるかを直接確認します。

また、内視鏡検査で異常が見られない場合でも、症状が続く場合はPPIテストやP-CABテスト(強力な胃酸抑制薬を用いた診断的治療)を行うことがあります。

また、専門的には24時間食道pHモニタリングや食道インピーダンス・pH検査などで、胃酸の逆流状態を詳細に調べることもあります。

逆流性食道炎の治療

逆流性食道炎では、症状のコントロールと生活の質(QOL)の改善、合併症の予防を目的として、以下のような治療を行います。

- 生活習慣の改善

- 服薬治療

- 外科治療(手術)

逆流性食道炎を放置すると貧血や出血、食道狭窄、Barrett食道、さらには食道腺がんのリスクを高めることにつながるため、状態に合わせた治療が選択されます。

逆流性食道炎の治療法について、詳しく解説します。

薬物療法

逆流性食道炎の薬物療法では、食道の炎症の原因となる胃酸の分泌を抑える薬(PPIなど)が治療の中心となります。

これに加えて、状態に合わせた他の薬を併用する場合もあります。

- 酸を中和したり食道粘膜を保護する薬

- 胃の内容物の逆流を防ぐための消化管運動改善薬

- その他漢方薬など

症状が軽く、自然に治る可能性のある軽症例では、症状がある時だけ薬を服用する「オンデマンド療法」が適していることもあります。

一方で、食道に強いただれが見られる重症例では、薬の継続的な服用が必要です。

このように、服薬方法については患者さんごとの状態によって異なるため、主治医と相談しながら自分に合った治療方針を選ぶことが大切です。

外科治療

逆流性食道炎に対する外科治療(手術)は、以下のような場合に検討されます。

- 薬物療法で十分な改善が得られない場合

- 長期にわたる薬の服用が必要とされる場合

- 大きな食道裂孔ヘルニアを伴っている場合

手術では、胃の内容物が食道へ逆流するのを防ぐ噴門形成術や、食道裂孔ヘルニアの修復などが行われ、最近では腹腔鏡を用いた低侵襲手術が主流です。

特に、薬が効きにくいPPI抵抗性の胃食道逆流症や、喘息・咳・胸痛など食道外症状が目立つ場合にも外科治療が選択肢となります。

手術の実施にあたっては、年齢や他の病気の有無などリスクとのバランスを慎重に考慮する必要があります。

生活習慣の改善

逆流性食道炎の治療では、薬物療法・外科治療に加えて生活習慣の改善も重要です。

日常の行動や食事内容が症状の発症や悪化に関わるため、以下のような対策が推奨されます。

- 腹圧の上昇を防ぐための対策(服装、姿勢、体型の改善)

- 胃酸分泌の刺激を抑える対策(食事の量、内容の改善)

- 胃酸の逆流を防ぐ対策(食事時間、食後の姿勢などの改善)

- 逆流の誘因となるものの改善(喫煙、ストレス、運動など)

生活習慣を見直すことで、GERDの症状コントロールや再発予防に効果が期待できます。

逆流性食道炎改善のための食生活上のポイント

逆流性食道炎の症状を改善・予防するには、薬だけでなく日々の生活習慣を見直すことがとても大切です。

特に、胃酸の逆流を引き起こしやすい食事内容や生活動作を避けること、そして、肥満などによる腹圧の上昇を防ぐことが重要なポイントです。

それぞれの内容について詳しく解説します。

肥満の解消

肥満は逆流性食道炎の主要なリスク因子のひとつとされており、過体重の方では減量が症状の改善に有効です。

特に内臓脂肪の減少により、横隔膜の上下の圧力差が小さくなり、胃の内容物が食道へ逆流しにくくなると考えられています。

逆流を防ぐためには、バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせ、無理のない形で体重管理を続けることが大切です。

肥満気味の方にとっては、体重を減らすこと自体が胃酸の逆流を減らし、食道炎の解消につながる可能性があります。

逆流性食道炎の食事療法として、食事量のコントロールに取り組み、適正体重を維持できるよう取り組みましょう。

胃酸の逆流につながる食事を避ける

逆流性食道炎の食事療法では、胃酸の逆流を防ぐための食習慣の見直しが重要です。

- 食べすぎを避ける

- 高脂肪食を控える

- 就寝前3時間以内の食事は避ける

- チョコレートや甘いもの(高浸透圧食)を控える

- アルコールを控える

- コーヒーや炭酸飲料、柑橘類など刺激の強い飲食物を避ける

- その他、症状を引き起こす特定の食品を避ける

このような食事内容の見直しを行うことで、胃酸の分泌や胃内容物の逆流防止に働きます。

消化の良い食品を適量摂取することで、胃への負担を軽減し、症状の悪化を防ぐことが期待されます。

胃酸の逆流につながる生活動作を避ける

逆流性食道炎の改善には、日常の動作や姿勢にも注意が必要です。

- 就寝時には頭を高くして眠る(頭位挙上)

- 腹部を締め付ける服装やベルトを避ける

- 前かがみの姿勢や重い物を持ち上げる動作を避ける

- 就寝時は左側を下にした姿勢や仰向けの姿勢にする

これらのポイントを意識することで、腹圧の上昇や逆流しやすい姿勢になることを防ぎ、胃の内容物の食道への逆流を予防します。

逆流性食道炎予防のために避けるべき食事・食べ物とは

逆流性食道炎の予防や症状の悪化を防ぐためには、日々の食事内容に気を配ることが大切です。

特に、胃酸の分泌や逆流を促しやすい食べ物は、症状を引き起こすきっかけになることがあります。

食べ過ぎや脂肪分の多い食事をはじめ、チョコレートや甘いもの、アルコール、コーヒー、炭酸飲料、柑橘類など、日常的に摂取する食品にも注意が必要です。

ここからは、逆流性食道炎予防のために避けたい食事や食品について、それぞれの食品と症状の関係を紹介します。

大量の食事(食べ過ぎ)

逆流性食道炎の予防のためには、まず食べ過ぎを避けましょう。

食べ過ぎは、逆流性食道炎の発症や悪化を招く大きな要因のひとつです。

大量の食事により胃が過度に膨張し、胃酸が逆流しやすくなるほか、胃の内容物が長時間とどまることで、食道への刺激が強くなります。

とくに肥満がある方では腹圧が上がりやすく、逆流のリスクがさらに高まります。

■具体的な改善ポイントの例

- 食事は腹八分目を意識する

- よく噛んでゆっくり食べる

- 一度の食事量を減らし、回数を分ける(1日4~5回に分けるなど)

- 就寝直前の食事は避け、遅くとも就寝3時間前までに済ませる

- 高脂肪・高カロリーな食事を控え、栄養バランスを意識する

- 無理のない範囲で減量を進める(特に内臓脂肪を減らす)

日頃から食べ過ぎを控え、体重管理を行うことが、症状の予防・軽減に効果的です。

内臓脂肪が減少することで胸腔と腹腔の圧格差が緩和され、胃酸の逆流が抑えられるとされています。

脂肪分の多い食事

脂肪分の多い食事は逆流性食道炎を引き起こしやすいことが知られているため、控えめにしましょう。

脂肪分の多い食事は、胃酸の逆流を促進し、逆流性食道炎につながる要因のひとつです。

脂肪の摂取が増えると、十二指腸から分泌されるコレシストキニンというホルモンにより、胃と食道の境目にある筋肉(下部食道括約筋)が一時的に緩みやすくなるため、胃酸が逆流しやすくなります。

また、脂質の多い食事は胃の中に長くとどまりやすく、逆流のリスクをさらに高めます。

患者さんによっては脂質の多い食事によって胸やけ症状が誘発されることもあり、該当する食品を避けることが症状の改善につながる可能性があります。

■具体的な改善ポイント

- 揚げ物や脂身の多い肉を控える

- バターや生クリームを多用した洋菓子を避ける

- チーズや加工肉(ベーコン・ソーセージ)を減らす

- 脂肪の少ない食材(ささみ、白身魚など)を選ぶ

- 蒸し料理、焼き料理など油分の少ない調理法を選ぶ

- ドレッシングはノンオイルのものを選ぶ

甘いもの、チョコレート

甘いもの・チョコレートの摂りすぎには注意しましょう。

甘いお菓子やチョコレートなどの高浸透圧食品は、食道粘膜を直接刺激し、知覚過敏を引き起こすことで胸やけなどの症状を誘発する可能性があります。

また、特にチョコレートには脂質も多く含まれ、胃酸の逆流を防ぐ下部食道括約筋を一時的に緩めてしまう作用も考えられます。

■具体的な改善ポイント

- まんじゅう、アンパンなど甘いお菓子類を控える

- チョコレート、ケーキ、ドーナツなど脂質と糖質が多い菓子を減らす

- 甘いお菓子を食べたいときは少量にとどめる

- フルーツや寒天ゼリーなど水分の多い甘味に置き換える

アルコール

アルコールは逆流性食道炎の誘発因子のひとつとされており、できるだけ控えることが望ましいとされています。

アルコールにはガストリンを刺激して胃酸分泌を促進する作用があること、食道の下部括約筋圧を低下させる作用があることから、胃酸の逆流を起こしやすくさせてしまいます。

また、食道粘膜に対する直接的な刺激や、食道内の酸を排出する力の低下を引き起こすことが報告されており、アルコール摂取によって症状の悪化を招く可能性があります。

日本人男性においても、アルコール摂取がGERDの発症に関与しているという報告があり、注意が必要です。

■アルコールを控えるための改善ポイント

- 毎日飲酒する習慣がある場合は頻度を減らす

- 1回の飲酒量を減らす

- 就寝前や空腹時の飲酒は避ける

- ノンアルコール飲料を活用する

コーヒー

コーヒーは逆流性食道炎の予防・改善の観点から注意が必要な飲み物です。

コーヒーに含まれるカフェインは胃酸分泌を刺激する作用があり、胃酸の増加によって症状を悪化させることがあります。

また、カフェインレスのコーヒーでも胃酸分泌を促す作用が認められており、カフェイン以外の成分も関与していると考えられています。

そのため、症状が出やすい方はカフェインの有無にかかわらず、コーヒー自体を控えることが望ましいでしょう。

炭酸飲料

炭酸飲料は、逆流性食道炎の予防・改善の観点から控えたい飲み物のひとつです。

炭酸飲料を摂取すると胃と食道の間にある下部食道括約筋の圧が低下することが報告されています。

また、炭酸飲料に含まれる炭酸ガスによってげっぷが出やすくなるため、げっぷの空気とともに胃の内容物も食道に逆流しやすくなります。

飲み物を選ぶ際には、炭酸を含まない飲料に切り替えると安心です。

柑橘類

みかんやオレンジ、グレープフルーツ、レモンなどの柑橘類は、逆流性食道炎の症状を誘発しやすい食品として知られています。

これらの果物は酸性度が高く、摂取によって食道粘膜を直接刺激し、胸やけ・呑酸といった症状を引き起こす可能性があります。

柑橘類は食べる量や頻度を控えめにし、果物を食べる場合にはリンゴやバナナといった酸味の少ないものを選ぶと安心です。

逆流性食道炎におすすめの食事とは

逆流性食道炎の症状を和らげるためには、薬による治療だけでなく、日々の食事内容にも気を配ることが重要です。

■胃酸の逆流を防ぎ、食道への刺激を抑えるために推奨される食事

- 消化の良いもの

- 脂肪分の少ない食事

- 刺激の少ない味付けなど

また、食べる量やスピード、食後の過ごし方も症状に影響するため注意が必要です。

ここからは、逆流性食道炎の予防および再発防止のために意識したい食事のポイントをご紹介します。

消化の良い食事(脂質が少ない食事)

逆流性食道炎の予防には、原則として消化の良い食事を意識することが大切です。

逆流性食道炎予防における消化の良い食事とは、脂肪分が少なく、水分をたっぷり含み、柔らかく調理された食事が当てはまります。

胃食道逆流を起こしやすい脂質を控えつつ、胃に負担をかけない柔らかい食感の食事を選びましょう。

■おすすめの食事の例

- おかゆ、うどん

- 煮込み料理

- 蒸し料理

具材を小さく刻むことも消化を助けるポイントの一つになります。

刺激が少なく優しい味付けの食事

香辛料や柑橘類などの刺激物を控え、優しい味付けの食事を選びましょう。

洋食、中華、エスニック料理と比較すると、和食では刺激物や油脂分が少ない傾向があります。

薄味でもだしをきかせた味付けにすると、物足りなさを軽減できます。

■おすすめの食事の例

- かけうどん

- 茶碗蒸し

- 野菜の含め煮

- 葉物野菜の煮浸し

- 白身魚のホイル焼き

適量をゆっくり食べる

食べ過ぎを避け、適量の食事をゆっくり食べることを意識しましょう。

食べ過ぎは胃内容物の食道への逆流に繋がりやすいため、腹八分目に留めるようにしましょう。

また、早食いは満腹感を感じる前に食べすぎてしまう原因にもなります。

一口ごとによく噛み、少しずつ食べることで胃への負担と逆流リスクの軽減に繋がります。

■逆流リスクを下げる食べ方のポイント

- ひと口ごとによく噛む(20~30回を目安に)

- 箸やスプーンを口に運んだあと、一度置く

- 一口の量を少なめにする

- 飲み物を適度に取りながら食べる

- テレビやスマートフォンを見ながら食べない

- 30分以上かけて食事することを目標にする

このようなポイントを取り入れつつ、忙しい中でも適量をゆっくり食べることを意識してみてくださいね。

食事と寝る時間の間隔をあける

逆流性食道炎の改善には、食後すぐに横にならず、就寝までの時間をしっかり空けることが重要です。

食後は胃に食べ物が残っており、胃酸の分泌も活発な状態です。このタイミングで横になると、重力の影響で胃酸が食道へ逆流しやすくなり、胸やけや呑酸などの症状が出やすくなります。

特に就寝前の食事は、長時間にわたって食道が胃酸にさらされるため、症状を悪化させる可能性があります。

■逆流リスクを下げる食べ方のポイント

- 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

- 空腹時でも夜食は控えるか消化の良いものを少量に

- 夕食後すぐに横にならず、座って過ごす時間をとる

- 食後の軽い散歩を取り入れて消化を促す

- 必要に応じて頭を高くして眠る(頭位挙上)

このような習慣を心がけることで、胃酸の逆流を防ぎ、症状の改善に役立ちます。

おすすめポイントを取り入れた1日のメニュー例

これまでに解説した、逆流性食道炎の症状を防ぐポイントを満たした1日のメニュー例を紹介します。

全く同じメニューを食べる必要はありませんが、アイデアの一つとして取り入れてみてくださいね。

朝食

- たまご雑炊

- ほうれん草のおひたし

- あたたかい麦茶

消化の良いたまご雑炊を基本に、胃に負担をかけないメニューです。

ほうれん草は冷凍のものを活用すると、忙しい朝でも手軽に用意できます。

また、ノンカフェインの麦茶は意外とホットでも美味しくいただけますので、温かい飲み物は飲みたいけれどコーヒーや紅茶のカフェインが気になるという場合におすすめです。

昼食

- カニカマと野菜のあんかけうどん

- 鶏むね肉の蒸し鶏

- 蒸しナスのごま醤油ダレ

和食に限らず、油や唐辛子を控えめにすることで中華風の味付けも楽しむことができます。

鶏むね肉の蒸し鶏はサラダチキンでも代用することができます。電子レンジなどで常温~人肌程度に温めると柔らかくなるのでお試しください。

夕食

- 白米ごはん

- 白身魚と野菜のホイル焼き

- かぼちゃサラダ(マヨネーズを低脂質ヨーグルトに置き換え)

- きのことキャベツのコンソメスープ

洋風の食事でも、低脂質の食材とノンオイル調理を心がけることで逆流性食道炎に適したメニューにすることができます。

いずれも柔らかく加熱することを意識することで消化に良い食事内容にすることが可能です。

間食

- さつまいもとりんごの重ね煮

- バナナパンケーキ

- 蒸しパン

逆流性食道炎では脂質や砂糖の多い食事は望ましくないため、間食は油分や糖類の少ないものを心がけましょう。

具体的には、芋や果物(リンゴやバナナなど酸味の少ないもの)の甘みを活かした素朴な味のものがおすすめです。

食事以外で気をつけるべきこと

逆流性食道炎は食事内容だけでなく、生活習慣全体が関係している病気です。

そのため、症状を予防するためには日々の生活を見直すことも大切です。

具体的には、生活を送るうえで以下のようなポイントを意識しましょう。

- 前かがみの姿勢、猫背(円背)を避けて姿勢を良くする

- 腹部を締め付ける服装を避ける

- 重いものを持つことを避ける

- 右を下にして寝る姿勢(右側臥位)を避け、寝るときは頭を少し上げる(頭位挙上)

- 激しい肉体運動を避け、運動は適度(30分程度のジョギングなど)にする

- ストレスをためないようにする

- 十分な睡眠時間をとる

- 喫煙を控えて禁煙に取り組む

これらはいずれも腹圧の上昇や胃内容物の食道への逆流の予防に関与しており、上記のポイントを意識することで、逆流性食道炎の症状を防ぐことに繋がります。

逆流性食道炎と食事についてのQ&A

逆流性食道炎と食事について、よくある質問に簡単に答えます。

毎日の食事選びの参考にしてくださいね。

逆流性食道炎に良い食べ物は?

逆流性食道炎に良い食べ物は、胃に優しく、刺激の少ないものが基本です。

たとえば、脂肪分の少ない白身魚や鶏ささみ、豆腐、蒸した野菜、やわらかく煮た根菜類、米やうどんなどが適しています。

味付けも薄味で、唐辛子やこしょうなどの香辛料は控えましょう。

また、少量ずつゆっくり食べる、食後すぐに横にならない、食事と就寝の間隔を3時間以上あけるなど、食べ方も大切です。

逆流性食道炎で食べてはいけないものは?

逆流性食道炎では、胃酸の分泌や逆流を促す食品は避けることが大切です。

代表的なものには、脂肪分の多い揚げ物や、脂質の多い部位の肉、チョコレート、甘いお菓子、炭酸飲料、アルコール、コーヒー、柑橘類などの酸味の強い果物があります。

また、食べ過ぎや就寝前の食事も逆流を悪化させる原因になるため注意しましょう。

逆流性食道炎で食事を抜くのは?

逆流性食道炎では、食事を抜くことは基本的におすすめできません。

一般的に、空腹時間が長くなると胃酸が分泌されやすくなり、逆流や胸やけの原因となることが知られています。

食事を抜くとその後の食事のドカ食いにもつながり、逆流性食道炎の症状を悪化させる恐れがあります。

食事は1日3回、規則正しく、消化のよいものをゆっくりよく噛んで食べることが大切です。

また、量は控えめにし、食後すぐに横にならないよう心がけましょう。

逆流性食道炎におすすめのコンビニメニューは?

コンビニで選ぶなら、低脂質・低刺激の以下のようなメニューがおすすめです。

- おにぎり(おかか、こんぶなど)

- 味噌汁、野菜スープ

- うどん

- 和風煮物

- おでんのうち、揚げ物でないもの(大根など)

- 温泉卵

- だし巻きたまご

- 茶碗蒸し

- サラダチキン

コンビニ商品に多い脂っこい揚げ物やスパイスの強い食品、炭酸飲料は避けましょう。

まとめ

逆流性食道炎は、生活習慣や食事内容を見直すことで、症状の改善や再発予防が期待できる病気です。

逆流性食道炎の治療、特に食事療法では、脂肪分の多い食事や甘いもの、刺激の強い飲食物(アルコール、炭酸飲料、コーヒー、柑橘類など)を避けることが基本です。

また、消化に良く、低脂質で、刺激が少ない食事を、適量ずつゆっくりとり、食後すぐに横にならないことも大切なポイントです。

症状に合わせて個別に対応しながら、無理のない範囲で継続することが大切です。

つらい症状に悩まれている方は、医師と相談の上、自分に合った対処法を見つけていきましょう。

参考文献

日本消化器病学会:「胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021」

日本消化器病学会:「患者さんとご家族のための胃食道逆流症(GERD)ガイド2023」

眞部 紀明, 鎌田 智有, 春間 賢, GERD内科治療―up to date―, 日本消化器病学会雑誌, 2023, 120 巻, 2 号, p. 134-144

小池 智幸, 正宗 淳, 生活習慣と食道疾患, 日本消化器病学会雑誌, 2020, 117 巻, 5 号, p. 365-374

記事監修

院長 内田 智之

- 日暮里・三河島内科クリニック 院長

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本血液学会血液専門医

- 日本血液学会血液指導医

- ICLSディレクター

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

- 難病指定医

管理栄養士 平井 しおり

2013年に管理栄養士資格取得後、保育施設に勤務、栄養相談などに従事。

現在は、栄養とダイエットに関する科学的根拠に基づいた情報を発信しています。