コレステロールを下げる食品ランキング!LDL(悪玉)コレステロールを減らす食事のコツ

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)は、増えすぎると健康リスクを高める要因となることが知られています。

健康診断で「LDLコレステロールが高い」と指摘された場合、どのような食べ物が改善に役立つのでしょうか?

この記事では、血中LDLコレステロール値を下げる栄養素や食品成分、積極的に取り入れたい食品の具体例、控えたい食品の置き換え方のポイント、おすすめのレシピについて詳しく解説します。

意識して取り組みたい生活習慣のポイントも紹介しますので、是非参考にしてくださいね。

高LDLコレステロール血症とは?診断基準と治療

高LDLコレステロール血症とは、血液中にLDLコレステロールが増えすぎてしまう疾患です。

脂質の一種で、人体ではホルモンや胆汁酸の材料となるほか、細胞膜の構成成分として機能する。

ただし、エネルギー源とはならないためエネルギー(カロリー)はゼロ。

コレステロールは肝臓で生成されるほかに、動物性食品から摂取されるものがあります。

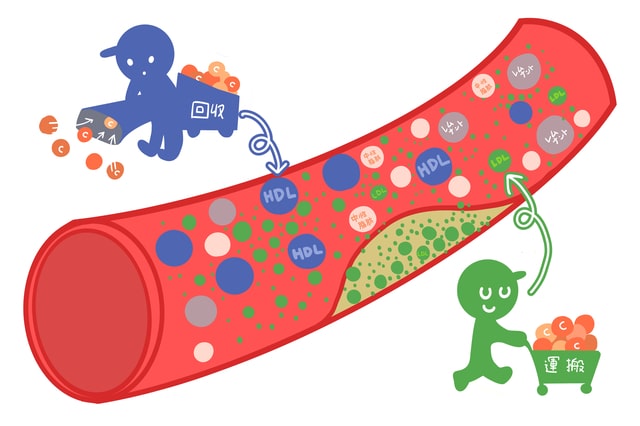

血液中では、リポたんぱくと結合した状態で存在し、その結合するリポたんぱくの種類によって名称や働きが異なります。

主要なものに、「LDLコレステロール」と「HDLコレステロール」の2つが挙げられます。

- HDLコレステロール…全身のコレステロールを肝臓に戻す役割を持つため「善玉コレステロール」と呼ばれる

- LDLコレステロール…肝臓から全身へコレステロールを運ぶ役割を持つが、増えすぎると血管内にコレステロールが沈着しやすくなるため「悪玉コレステロール」とも呼ばれる

LDLコレステロールが過剰になると、血管にコレステロールが蓄積して動脈硬化が進行し、高血圧や糖尿病などの生活習慣病とともに心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを高めることが知られています。

一般社団法人日本動脈硬化学会が発表している「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」では、高LDLコレステロール血症の診断について以下のような基準値を示しています。

■脂質異常症診断基準におけるLDLコレステロール値の基準

- 140㎎/dl以上 … 高LDLコレステロール血症

- 120~139㎎/dl … 境界域高LDLコレステロール血症

高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症、高non-HDLコレステロール血症は、総称して「脂質異常症」と呼ばれます。

高LDLコレステロール血症を含む脂質異常症は自覚症状がほとんどないため、放置すると動脈硬化が進行し、命に関わる病気につながることもありますので、早めに治療を行うことが大切です。

脂質異常症では、動脈硬化による大きな病気を避けることを目的に、血中脂質の数値を管理するための治療が行われます。

具体的には、食事療法、運動療法、禁煙などの生活習慣の改善、薬物療法が行われます。

食事、運動、禁煙など生活習慣の改善は薬物療法よりも優先度が高く、リスクの高さにかかわらず、まずはじめに取り組むものとされています。

LDL(悪玉)コレステロールが上がる原因と食事のポイント

血中LDLコレステロール値が上がる原因には、食事が大きく関係しています。

具体的には、カロリーのとりすぎによる肥満、脂質・飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロールなどの過剰摂取がLDLコレステロール値の上昇につながることが知られています。

高LDLコレステロール血症の改善には、これらの問題点を解消することが大切です。

食事療法において減らしたいものと増やしたいものについて、それぞれのポイントを詳しく解説します。

肥満

肥満は高LDLコレステロール血症の主な原因です。

肥満の解消のために、摂取カロリーの適正化を図りましょう。

摂取カロリーが消費カロリーを上回ると、余分なカロリーは体脂肪として蓄積されます。

BMIが25以上の肥満は血中LDLコレステロール値を上昇させる主な要因です。

また、肥満は高LDLコレステロール血症だけでなく、低HDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症や糖尿病、高血圧など、他の生活習慣病のリスクも高めることが知られています。

摂取カロリーを適正化して体重を減らすことで、LDLコレステロール値の低下や、その他の生活習慣病の改善も期待できます。

ただし、過度なカロリー制限による急激なダイエットはリバウンドのリスクが高いため、緩やかなペースでの減量を目指すことが推奨されます。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、3~6か月間で体重の3%減少を目標としています。また、摂取カロリーの目標値は、身体活動量を考慮しながら「目標体重(㎏)×25~35kcal/日」の範囲で設定することが理想的です。

計画的で無理のない減量を進めることで、健康的な体重管理を目指しましょう。

脂質のとり過ぎ

脂質のとり過ぎは血中LDLコレステロール値を上げる要因のひとつです。

普段の食事での摂取カロリーに占める脂質の割合が高い場合、脂質の摂取量を適正範囲内に制限することで、LDLコレステロール値の改善が期待できます。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、高LDLコレステロール血症を改善するために、摂取カロリーを適正に管理しつつ、脂質由来のカロリーを総摂取エネルギーの20~25%以下に抑えることが推奨されています。

飽和脂肪酸の過剰

飽和脂肪酸のとり過ぎは血中LDLコレステロール値を上げる原因となるため、反対の働きをもつ多価不飽和脂肪酸に置き換えるようにしましょう。

飽和脂肪酸は、肉類や乳製品などに多く含まれる脂肪酸の一種です。

摂取量が増えると血中コレステロールが上昇し、逆に摂取量を減らすことでLDLコレステロール値を下げることが知られています。

カロリーや脂質の摂取量を適正範囲内に抑えつつ、飽和脂肪酸の割合を減らすことが血中LDLコレステロール値の低下につながります。

日本人の食事摂取基準(2020年版)では、飽和脂肪酸の摂取目標値は総エネルギーの7%未満とされています。

一方、多価不飽和脂肪酸は植物油や魚類に多く含まれる脂肪酸で、飽和脂肪酸を多価不飽和脂肪酸に置き換えることでLDLコレステロール値を下げる効果が期待できます。

ただし、多価不飽和脂肪酸を単に増やすと脂質由来のカロリーが増えてしまうため、飽和脂肪酸を置き換える形で摂取することが重要です。

日本人の食事摂取基準(2020年版)では、多価不飽和脂肪酸のうち、n-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸について以下の目安量が設定されています。

■多価不飽和脂肪酸の摂取基準(30~49歳男女)

- n-3系脂肪酸:男性2.0g、女性1.6g

- n-6系脂肪酸:男性10g、女性8g

適切な脂肪酸のバランスを心がけることで、血中コレステロールの管理に役立てましょう。

コレステロールの過剰

食事由来のコレステロールのとりすぎも血中LDLコレステロール値に影響することが知られています。

コレステロールは動物性食品にのみ含まれる成分で、特に鶏卵、魚卵、レバー類などに豊富です。

コレステロールは体内でも作られますが、食事から摂取するコレステロールが増えると、血中のコレステロール値も上昇することが知られており、血中LDLコレステロール値を下げるには、食事からのコレステロール摂取を抑えることが重要です。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、コレステロール摂取量を1日あたり200㎎以下に抑えることが推奨されています。

食物繊維の不足

食物繊維の不足は直接的に高LDLコレステロール血症の原因になるわけではありませんが、食物繊維の十分な摂取は血中LDLコレステロールを減らす方向に働くため、積極的な摂取が推奨されます。

食物繊維は、野菜、果物、きのこ、海藻、穀類などの植物性食品に含まれる栄養素です。

食物繊維には不溶性と水溶性の2種類があり、このうち水溶性食物繊維は腸内で食事中のコレステロールを吸着・排出する働きを持ちます。

水溶性食物繊維の摂取量を増やすことで、血中LDLコレステロール値を下げる効果が期待できます。

さらに、水溶性に限らず食物繊維全般を多く摂取することで、高LDLコレステロール血症をはじめとする生活習慣病全般のリスクを低下させることが報告されています。

LDLコレステロール値の改善だけでなく、他の生活習慣病予防にも効果的な栄養素といえるでしょう。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、食物繊維の摂取目標を1日あたり25g以上としています。

トランス脂肪酸のとり過ぎ

トランス脂肪酸は脂質の一種で、天然由来のものは乳製品に含まれ、工業的に製造された油脂(マーガリンやショートニング)や、これらを使用した加工食品(菓子類など)に多く含まれる成分です。

このうち、工業的に製造されたトランス脂肪酸は、飽和脂肪酸と同様に血中LDLコレステロール値を上昇させる働きがありますが、同量の飽和脂肪酸よりもその影響が強いため、健康へのリスクが懸念されることがあります。

ただし、日本人の食生活ではトランス脂肪酸の摂取量は比較的少なく、血中LDLコレステロール値への影響は限定的とされています。

そのため、トランス脂肪酸を含む食品を徹底的に排除するよりも、適量を守り、摂りすぎないように注意することが現実的で効果的です。

マーガリンやショートニング、またこれらを使用した加工食品に関しては、栄養成分表示等を確認しつつ、無理のない範囲でトランス脂肪酸摂取量を抑えることを心がけましょう。

LDLコレステロールを下げる食べ物ランキング

血中のLDLコレステロール値は食事に含まれる成分によって影響を受けることが知られています。

高LDLコレステロール血症の改善のためには、良い影響をもたらす食品を積極的にとることも食事改善の一つと言えます。

ここからは、身近な食品の中から、LDLコレステロール値を下げる働きが期待できる食品をランキング形式でご紹介します。

1位…魚類

LDLコレステロールを下げるために、魚類を積極的に取り入れましょう。

魚類の中でも、特に青魚は、LDLコレステロール値を下げる効果が期待できる「多価不飽和脂肪酸」を多く含む代表的な食品です。

青魚は一般的に背が青い魚を指すもので、サバ、サンマ、イワシなど代表的です。

一方、同じたんぱく源である「肉類」には、比較的多くの飽和脂肪酸が含まれています。

そのため、主菜(メインのおかず)を肉類から魚類に置き換えることで、摂取する脂質の質を改善することが可能です。

実際に、肉類を魚類に置き換えることで心血管疾患による死亡リスクが低下することが報告されています。

このほか、青魚に限らず、サケ、マグロ、ブリといった魚も優れた選択肢です。

2位…野菜類

野菜類はカロリーが低く、食物繊維の良い摂取源となることから、積極的に取り入れましょう。

食事にたっぷりの野菜を取り入れることで、食事量を減らさずに全体のカロリーを抑えることが可能です。

野菜と一口に言っても、調理法によっても効果は異なります。

生野菜は食事のボリュームを増やすのに適しており、加熱した野菜はカサが減るため、一度に多くの食物繊維を摂取しやすいという利点があります。

生野菜と加熱野菜の両方をバランスよく取り入れることで、効果的に野菜摂取量を増やすことができます。

野菜の目標摂取量は1日あたり約350gとされています。

野菜料理は1皿約70g前後を目安に、1日に5皿程度を取り入れることを心がけましょう。

3位…植物性油脂

調理に油脂を使う場面では、なるべく植物性油脂を選ぶようにしましょう。

植物由来の油脂は、バターや牛脂、ラードといった動物性油脂と比べて飽和脂肪酸が少なく、不飽和脂肪酸が多いのが特徴で、血中LDLコレステロール値の改善に役立つ油脂として推奨されます。

■飽和脂肪酸が少ない植物油の例

- なたね油(キャノーラ油)

- オリーブオイル

- 大豆油

- サラダ油(大豆油となたね油の調合油)

一方、植物油であっても、ココナッツオイルやパーム油、マーガリン、ショートニングには飽和脂肪酸が比較的多く含まれるため、注意が必要です。

また、普段の食事に植物油を追加するだけでは、脂質由来のカロリーが増えてしまうため逆効果になる可能性があります。

必ず、動物性油脂の代わりに使うことを意識するようにしましょう。

4位…精製度の低い穀類

精製度の低い穀類(全粒穀物)は、精白米や薄力粉などの精製穀類と比べて食物繊維が豊富で、日常的に摂取することで食物繊維の摂取量を効果的に増やすことができます。

■精製度の低い穀類(全粒穀物)の例

- 玄米

- オートミール(オーツ麦)

- 押し麦、もち麦(大麦)

- 雑穀類(ヒエ、アワ、キビ、キヌア、アマランサスなど)

これらの全粒穀物は食物繊維が豊富で、食事の消化吸収のスピードを緩やかにするため、満腹感を持続させる効果があります。

特にカロリー制限中には、空腹感を軽減し、食事の満足度を高める助けになります。

ただし、全粒穀物のカロリーは精製穀類とほとんど変わらないため、摂取量には注意が必要です。

適量を守りながら食事に取り入れることを意識しましょう。

5位…豆腐・大豆製品

豆腐を始めとする大豆製品は、数少ない植物由来のたんぱく質源として注目される食品です。

植物性であるため飽和脂肪酸が少なく、さらに種類によっては食物繊維も豊富に含まれている点が魅力です。

魚類と同様に、大豆製品を肉類の代わりに取り入れることで、たんぱく質を摂取しながら飽和脂肪酸の摂取量を抑えることが可能です。

肉類の代替として使いやすい大豆製品としては、豆腐、納豆、蒸し大豆などが挙げられます。

まだ一般的ではありませんが、大豆たんぱくを主原料とした「大豆ミート」などもよいタンパク源となります。

豚肉や牛肉といった動物性たんぱく質をこれらの植物性たんぱく質に置き換えることで、心血管疾患のリスクを低下させる効果が報告されています。

日常の食事に大豆製品を上手に取り入れていきたいですね。

6位…きのこ・海藻

きのこ類・海藻類は低カロリーで食物繊維が豊富な食品であり、野菜類と同様にカロリーを抑えながら食物繊維の摂取量を増やすのに役立ちます。

海藻類は特に水溶性食物繊維を多く含み、コレステロールを吸着して体外へ排出する効果が期待されます。

■取り入れやすいきのこ類・海藻類の例

- しめじ、まいたけ、えのきたけ、しいたけ(炒め物、鍋物など)

- なめこ(味噌汁など)

- わかめ(スープ、サラダなど)

- ひじき、こんぶ(煮物など)

- めかぶ、もずく(味付け済みが便利)

また、いずれも比較的価格が安定しているため、手軽に購入できるのも魅力の一つです。

きのこは冷凍保存も可能で、生のまま冷凍することで長期保存ができ、冷蔵庫に常備しておくと便利です。

乾燥わかめは、保存が容易で調理の手間が少ないため便利です。

水で戻してそのままスープや料理に使えるので、調理初心者でも手軽に活用できます。

7位…ナッツ類

高脂質なおやつの代替に、適量のナッツもおすすめです。

ナッツ類も脂質を多く含む食品ですが、不飽和脂肪酸が豊富で、食物繊維の摂取源としても優れた食品です。

間食として、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を多く含む菓子類の代わりにナッツ類を取り入れることで、脂質の質を改善しつつ、食物繊維を補うことができます。

■不飽和脂肪酸が多いナッツ類の例

(素焼きで塩分を含まないものが最適)

- くるみ

- アーモンド

- ピスタチオ

- ピーカンナッツ

- カシューナッツ

ただし、ナッツ類は脂質が多いため、カロリーも高くなりがちです。

食べすぎると脂質やカロリーの過剰摂取につながるため注意が必要ですので、適量を心がけ、食事全体のカロリー管理を意識しましょう。

高LDLコレステロール血症で避けたい食べ物と置き換えのコツ

LDLコレステロール値は食事による影響を大きく受けます。

ここまでで紹介した食品とは反対に、LDLコレステロール値を上げる栄養素を多く含む食品も存在します。

これらの食品は「完全に避けるべき」というわけではありませんが、過剰摂取を控え、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

ここからは、LDLコレステロール値を上昇させる作用のある栄養素の多い食品と、置き換える際のポイントについてご紹介します。

肉を魚・大豆製品に変える

肉類の頻度を落とし、魚や大豆製品を取り入れましょう。

肉類は脂身に飽和脂肪酸を多く含む傾向があります。

■脂身の多い肉類の例

- 牛肉…リブロース

- 豚肉…バラ

- 加工肉…ベーコン、ウインナー

- 鶏肉…皮、もも

肉類は主に「主菜」として、食事のメインのおかずに使われることが多い食材です。

同じ主菜の食材となる魚や大豆製品を取り入れ、肉のおかずの量や頻度を下げましょう。

■肉料理の代替として取り入れたい魚料理、豆腐料理の例

- 魚料理…焼き魚、煮魚など

- 大豆料理…湯豆腐、豆腐ハンバーグなど

肉料理が連続しないよう、魚、大豆、肉を順番に食べるような気持ちで食事を選べるとよいでしょう。

動物性油脂を植物性油脂に変える

バター、生クリーム、牛脂、ラードといった動物性油脂は飽和脂肪酸を多く含んでいます。

同じ油脂でも飽和脂肪酸の少ない植物油を取り入れることで、飽和脂肪酸の摂取量を抑えることが可能です。

■動物性油脂を植物性油脂に置き換えて使うポイント

- 炒め油をバターから植物油に変更する

- 生クリームは植物性油脂のものにする

- 脂身(牛脂、ラードに相当)の多い肉を避け、調理油として植物油を使う

植物性、動物性どちらの場合でも油脂類は高カロリーなため、とり過ぎに注意しながら取り入れるようにしましょう。

卵は大豆製品に変える

卵(鶏卵)はコレステロールを多く含むため、量を控えるほか、同じたんぱく源の大豆製品への置き換えも効果的です。

コレステロールは脂質の一種ですが、脂肪分の多い食品すべてに含まれるわけではありません。

特に卵、そのほか以下のような魚卵、小魚類に多い傾向があります。

■コレステロールを多く含む食品の例

- 鶏卵

- 小魚…煮干し、しらす

- 魚卵…すじこ、いくら、数の子、しらこ、たらこ

- その他…レバー

中でも鶏卵は摂取頻度や量が多くなりやすい食品です。

鶏卵1個(約50g)には190㎎のコレステロールが含まれています。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022 年版では、血中LDLコレステロール値が高い場合、1日あたりのコレステロール摂取量を200㎎未満に制限することが推奨されていますので、鶏卵1個程度でも1日の制限に届いてしまいます。

卵の摂取量を減らし、代わりにたんぱく源となる大豆製品がおすすめです。

朝食では卵の代わりに納豆を取り入れるなどの方法があります。

LDLコレステロールを下げる食べ物を活用したレシピの紹介

血中LDLコレステロール値低下のために取り入れたい食材を活用したレシピを紹介します。

淡白な味ばかりでは飽きてしまう方にもおすすめのメニューなので、ぜひお試しくださいね。

タラのごま豆乳鍋

材料(2人分)

- たら(甘塩)…2切れ(160g)

- 木綿豆腐…1/2丁(150g)

- 人参…1/2本(50g)

- しめじ…1株(100g)

- 水菜…1/2株(100g)

- 水…150ml

- 顆粒中華だし…大さじ1(7.5g)

- 豆乳…200ml

- 練りゴマ(白)…大さじ1(18g)

作り方

タラ、木綿豆腐、にんじんを食べやすい大きさに切る。水菜は5cm長さに切り、しめじは小房に分ける。豆乳に練りゴマを溶いておく。

鍋に水、中華だしを加えて軽く混ぜ、人参を入れて火にかける。沸いたらタラを加えて火を通す。

練りごまを溶いた豆乳を加えて沸騰させ、豆腐、しめじ、水菜を加えて全体に火が通るまで煮る。

栄養価とコメント(鍋つゆを含む)

-

カロリー…245kcal

-

たんぱく質…25.8g

-

脂質…12.5g

-

炭水化物…13.2g

-

飽和脂肪酸…1.73g

-

一価不飽和脂肪酸…3.03g

-

多価不飽和脂肪酸…5.34g

-

コレステロール…48mg

-

食物繊維…5.4g

-

食塩相当量…3.5g

飽和脂肪酸の少ない食材を中心に、たっぷりの野菜と豆腐で低カロリーながら満足感のある味の鍋レシピです。

鍋つゆを残すことでさらにカロリーや脂質を控えられます。

LDLコレステロールを下げる生活習慣

血中LDLコレステロール値を改善するためには、食事の見直しだけでなく、生活習慣全般の改善も欠かせません。

食事改善と併せて生活習慣を整えることで、LDLコレステロール値をより効果的に低下させ、動脈硬化の進行を抑えることが期待できます。

ぜひ健康な体を目指して、運動や禁煙に取り組んでみてください。

適度な運動

有酸素運動は血清脂質の改善に効果があると報告されており、適度に取り入れたい生活習慣です。

■成人に推奨される運動量

-

1日合計30分以上を週3回以上(可能であれば毎日)行う

-

週に150分以上、歩行と同程度またはそれ以上の強度の有酸素運動

また、具体的な有酸素運動には以下のようなものが挙げられます。

- ウォーキング、速歩、スロージョギング

- サイクリング

- 水泳

- エアロビクスダンス

- ベンチステップ運動

さらに、有酸素運動ほど推奨度は高くありませんが、筋力トレーニングもLDLコレステロール値の低下に有効です。

筋トレは室内でも行いやすいため、運動習慣を始めるハードルが低いのがメリットです。

運動を新たに習慣化するのは簡単ではありませんが、消費カロリーを増やすことは体重減少にも役立ちます。

無理に目標量を設定するのではなく、以下のような小さなステップから始めるとよいでしょう。

- 座りっぱなしの時間を減らす

- 今よりも少しでも多く体を動かす

- 日常生活の中で運動を意識する

継続可能なペースで取り組むことで、徐々に健康的な運動習慣を身につけていきましょう。

禁煙

動脈硬化の進行予防のために禁煙に取り組みましょう。

喫煙は動脈硬化を促進する大きな要因のひとつです。また、喫煙者は非喫煙者と比較して血中LDLコレステロール値が高くなる傾向があることがわかっています。

そのため、LDLコレステロール値が高い場合には、コレステロール低下や動脈硬化性疾患の予防を目的として禁煙が強く推奨されます。

禁煙を成功させるためには、医療機関で相談し、禁煙補助薬の活用などを検討しながら計画的に取り組むことが重要です。健康のために、一歩ずつ禁煙を進めていきましょう。

まとめ

血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が高い状態は、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な疾患のリスクを高めるため、早めの対策が重要です。

LDLコレステロール値に影響を与える栄養素は多岐にわたるため、特定の食品だけを意識するのではなく、食事全体をバランスよく見直すことが必要です。

具体的には、摂取カロリーを適正範囲に抑えながら、飽和脂肪酸やコレステロールを多く含む食品を減らし、多価不飽和脂肪酸や食物繊維が豊富な食品を積極的に取り入れることが推奨されます。

しかし、自分の食事内容を正確に把握し、適切な改善を行うのは難しいものです。

食事療法を成功させるには、医師や管理栄養士などの専門家に相談し、現在の体の状態や食生活をチェックしてもらうことが大切です。

専門家と連携して具体的な改善策を立て、無理なく実践することで、効果的なLDLコレステロール値の改善が期待できます。

参考文献

日本動脈硬化学会:「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)策定検討会報告書」

文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

五訂増補 調理のためのベーシックデータ. 女子栄養大学出版部, 2009.6

記事監修

院長 内田 智之

- 日暮里・三河島内科クリニック 院長

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本血液学会血液専門医

- 日本血液学会血液指導医

- ICLSディレクター

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

- 難病指定医

管理栄養士 土肥 加奈

2012年に管理栄養士資格を取得後、ドラッグストアに勤務し、登録販売者の資格も取得しました。

医薬品やサプリメント、栄養に関する包括的な健康相談に従事し、現在はクリニック専門のホームページディレクターとして活動しています。