中性脂肪を下げる食べ物とは?中性脂肪が高い人におすすめの食事改善方法を紹介

「中性脂肪」は健康診断の項目のひとつであるため、検査で基準値を超えていることを指摘された経験のある方も多いのではないでしょうか?

この記事では、血中中性脂肪値が高いとどのようなリスクがあるのかを解説し、中性脂肪を減らすために重要な食事のポイントを詳しく紹介します。

また、中性脂肪の低下に効果的な特徴を持つ食べ物や飲み物もピックアップ。さらに、おすすめ食材を使ったレシピや、食事以外で見直すべき生活習慣についても取り上げます。

ぜひ参考にして、健康管理に役立ててくださいね。

中性脂肪とは?体内での役割と高い場合のリスク

中性脂肪は、トリグリセライドとも呼ばれる脂質の一種で、食品中や体内の脂肪の主成分として知られています。

食品に含まれる脂肪分や、人体の体脂肪の大部分を構成している重要な物質です。

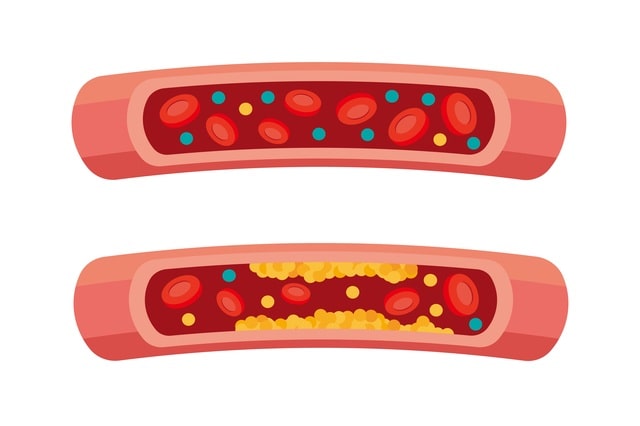

また、血液中にも一定量の中性脂肪が含まれていますが、その量が過剰になると、生活習慣病や動脈硬化などの健康リスクを引き起こす可能性があるため、適正な範囲に保つことが重要です。

中性脂肪はエネルギー源

栄養素としての中性脂肪は1gあたり9kcalの高いエネルギーを持ち、体内でエネルギー源として活用されます。

また、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)の吸収を助ける役割も担い、健康維持に欠かせない存在です。

中性脂肪は、グリセリンと3つの脂肪酸から構成されており、脂肪酸の種類によっては必須脂肪酸の供給源として機能します。

体内では、エネルギーとして使われなかった余分なカロリーを蓄える形で、皮下脂肪や内臓脂肪の一部となるほか、血液中にも存在します。

中性脂肪が高いと動脈硬化を進行させる

血液中の中性脂肪が高い状態は、通常、自覚症状がほとんどありません。

しかし、この状態を放置すると、血管が硬くなり、もろく劣化する「動脈硬化」を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞といった生命に関わる重大な疾患のリスクを高めることが明らかになっています。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版によると、空腹時の血中中性脂肪値が150㎎/dlを超える場合、「高トリグリセライド血症」と診断されます。

この状態は、高LDLコレステロール血症や低HDLコレステロール血症とともに、「脂質異常症」というカテゴリーに含まれています。

脂質異常症は、動脈硬化をはじめとするさまざまな生活習慣病の引き金となるため、早期の対処が重要です。

中性脂肪が上がる原因

血液中の中性脂肪が上がる原因として、以下のような生活習慣上の問題点が挙げられます。

- 過剰なカロリー摂取や運動不足による肥満

- 糖質の過剰摂取

- アルコールの過剰摂取

血中中性脂肪値の上昇は、上記のような日常の食事や、運動習慣といった「生活習慣」が大きく影響しており、これが原因で起こる高トリグリセライド血症やその他の脂質異常症は、「生活習慣病」として分類されます。

日常生活におけるこれらの要因を見直すことが、健康維持やリスク回避のために重要です。

中性脂肪を下げるための食事療法とは

中性脂肪は食事から摂取するカロリー、糖質、アルコールなどのさまざまな栄養素の影響を受けやすいことが知られています。

血中中性脂肪を減らし、動脈硬化リスクを下げる食事療法では、以下のポイントを意識することが重要です。

- 摂取カロリーを適量にする

- 摂取糖質を適量にする

- 摂取アルコールを適量にする

- 脂質摂取量のバランス調整

これらの栄養面でのポイントについて、具体的にどのように取り組むべきかを詳しく解説します。

肥満解消と摂取カロリーの管理

中性脂肪を下げるためには、まず摂取カロリーを適正範囲に抑え、体重を適切にコントロールすることが重要です。

日々の消費カロリーを上回るカロリーを摂取し続けると、余分なカロリーが体脂肪として蓄積され、肥満を招きます。

肥満は血中中性脂肪の増加をはじめとする脂質異常症全般のリスクを高める主要な要因であり、体重を減少させることで中性脂肪の改善にもつながります。

特にBMIが25以上の場合は、カロリー摂取を見直し、無理のない範囲での体重減少を目指しましょう。

ただし、食事を極端に制限するような急激なダイエットはリバウンドのリスクが高いため避けるべきです。

BMIが25以上の状態でも、体重が少し減るだけで血中中性脂肪の改善が期待できるとされています。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、3~6か月間で3%程度の緩やかな体重減少を推奨しており、持続可能な減量が理想的です。

適正な摂取カロリーの目安は、身長、年齢、日常の活動量、そして現在の体重によって異なります。

そのため、具体的な目標設定は医師や管理栄養士と相談しながら進めるのがおすすめです。

無理なく続けられる方法で、健康的な体重を目指しましょう。

糖質摂取量の管理

中性脂肪値を下げるために、糖質の摂取量を適正範囲にするようにしましょう。

糖質や糖質の一種である果糖の過剰摂取は、血中中性脂肪値を上昇させる一因となります。

そのため、摂り過ぎている場合には、糖質の摂取量を適正な範囲に調整することが重要です。

中性脂肪が高い場合、糖質の摂取量は総エネルギー摂取の50~60%(可能であれば50%前後)に抑えることが推奨されています。

この範囲は、健康な人の理想的な食事バランスとほぼ一致しており、過度な制限を必要としません。

糖質を完全に控えるのではなく、適量を意識することが大切です。

一方、糖質と同じ炭水化物に分類される「食物繊維」は、中性脂肪値の直接的な改善にはつながらないものの、他の脂質異常症の予防や改善に役立ちます。

1日25g以上の摂取が推奨されており、積極的に取り入れたい栄養素のひとつです。

糖質を含む食品は多岐にわたりますが、特に果糖を多く含むシロップ(例:果糖ブドウ糖液糖)や砂糖を多用した加工食品(ジュース類、菓子類など)の摂取は控えめにしましょう。

その代わり、食物繊維が豊富な全粒穀物や野菜、果物を適量範囲で選ぶよう心掛けると、健康的な食事バランスを維持しやすくなります。

アルコール摂取量の管理

血中中性脂肪値改善のために、アルコール摂取量を管理しましょう。

アルコールの摂取量が多すぎると、血中中性脂肪が上昇することが知られています。

さらに、アルコールはカロリーを含むため、過剰摂取は肥満の原因となり、肥満を通じて中性脂肪値の上昇を招く要因にもなります。

加えて、アルコールの過剰摂取は中性脂肪の増加だけでなく、高血圧、脂肪肝、急性膵炎といった健康リスクを高めることが分かっています。そのため、適量を守った飲酒を心掛けることが重要です。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、中性脂肪および他の動脈硬化性疾患を予防するために、アルコール摂取量を1日25g以下に抑える、もしくは可能な限り控えることが推奨されています。

適切な飲酒習慣を取り入れることで、健康リスクを軽減しやすくなるでしょう。

脂質摂取量の管理

中性脂肪値とは直結しない項目ではありますが、脂質もとり過ぎを避けましょう。

中性脂肪を下げるために食事改善に取り組む際、糖質摂取量を意識するあまり脂質の摂り過ぎに陥らないよう注意が必要です。

脂質を過剰に摂取すると、血中LDLコレステロール値が上昇し、中性脂肪以外のの脂質異常症のリスクを高める可能性があります。

脂質の摂取量は、総摂取エネルギーの20~25%以内に抑えることが推奨されており、この範囲は健康的な食事バランスの理想的な比率とほぼ一致します。

脂質を適量で取り入れることを心掛けるとともに、種類にも配慮しましょう。

具体的には、脂質異常症のリスクを高める飽和脂肪酸を多く含む動物性脂肪の摂取を控え、魚の脂や植物油のようにリスクを低減する効果が期待される脂質を積極的に選ぶことが重要です。

中性脂肪を下げるおすすめの食べ物

ここからは、血中中性脂肪の減少に役立つ特徴のある、実際の食生活で選びたい食べ物や飲み物の具体例を紹介します。

具体的には、カロリー・糖質・脂質・アルコールの過剰摂取を避けるのに役立つもののほか、食物繊維や不飽和脂肪酸が豊富な食材が挙げられます。

これらを日常の食事にうまく取り入れることで、効率的に数値の改善を目指せます。

中性脂肪を下げたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

野菜類

野菜類は食事の量を保ちながら摂取カロリーを抑えるために日常的に積極的に取り入れたい食材のひとつです。

全体的にカロリーが低く、また、食物繊維の重要な供給源であることが特徴です。

これにより、高トリグリセライド血症だけでなく、さまざまな生活習慣病の予防にも効果が期待できます。

脂質異常症のための具体的な摂取量目安はありませんが、健康的な食生活の指標として、1日350g以上の野菜摂取が推奨されています。

小鉢1皿分の野菜は約70gとされているため、海藻類やきのこ類などと組み合わせて、1日5皿分を目安に取り入れると良いでしょう。

調理方法については、生野菜を使ったサラダは食事に満足感を与えやすく、食べ応えを楽しめる点がメリットです。

一方で、野菜スープのように加熱調理をした場合は、量が減り、効率的に食物繊維やビタミンなどの栄養素を摂取しやすくなります。

それぞれの調理方法には利点があるため、どちらかに偏らず、バランスよく活用しましょう。

また、朝・昼・夜の食事に均等に野菜を取り入れることで、1日を通じて過剰なカロリー摂取を防ぎ、安定した栄養バランスを保つことができます。

玄米、全粒粉、雑穀

玄米、全粒粉、雑穀などの精製度の低い穀類を取り入れるのもおすすめです。

米や小麦などの穀類は糖質を多く含む食品ですが、精製されていない穀類(全粒穀物)は食物繊維を豊富に含むため、健康的な食事に取り入れたい食品のひとつです。

■代表的な全粒穀物

- 玄米

- 小麦全粒粉

- 押し麦(もち麦も含む)

- 雑穀類(ヒエ、アワ、キビなど)

- オーツ麦(オートミール)

これらの全粒穀物は食物繊維が豊富で、満腹感を持続させる効果があるため、食事量を抑えながらも満足感を得やすく、食事コントロールに役立ちます。

また、中性脂肪値の管理だけでなく、他の生活習慣病の予防にも有用な食材といえるでしょう。

ただし、全粒穀物の糖質量やカロリーは精白米や一般的な小麦製品と大きく変わらないため、食べ過ぎには注意が必要です。

適量を守りながら、健康的な選択肢として活用するのがおすすめです。

海藻類・きのこ類

海藻類やきのこ類は野菜と同様に低カロリーで、食物繊維が豊富な食材です。

カロリーを抑えながら食事のボリュームを増やし、効率よく食物繊維を摂取できる点が魅力です。

特に、海藻類には味付けめかぶ、味付けもずく、乾燥わかめなど手軽に使える商品が多く、市販品を活用すれば調理の手間も省けます。

一方、きのこ類はさまざまな料理に合わせやすく、味付けにもなじみやすいため、非常に使い勝手が良いのが特長です。

代表的なきのこ類にはしめじ、エリンギ、まいたけ、えのきたけ等が挙げられますが、これらのきのこ類は価格が安定しており、手軽に購入できる点も魅力です。

また、生鮮品が主流ですが、生のまま冷凍保存が可能です。

あらかじめカットして冷凍しておくと、調理の際にすぐに使えるため非常に便利です。

海藻類ときのこ類を上手に取り入れることで、食事のバリエーションを増やしながら健康をサポートできますので、ぜひ積極的に活用してください。

ゼロカロリー・ノンアルコールの飲み物

甘い飲み物やお酒が習慣になっている方には、ゼロカロリー・ノンアルコールの飲料を選ぶことで糖類やアルコールの摂取を減らし、カロリーやアルコール摂取量の適正化に役立てることができます。

一般的な甘い飲料や炭酸ジュースには、果糖ブドウ糖液糖や砂糖が多く含まれており、これらは中性脂肪を増加させる一因となります。また、カロリー過多による肥満のリスクも高めます。

飲み物を選ぶ際には水、無糖の炭酸水、無糖のお茶・コーヒー、ゼロカロリーの清涼飲料水など、「ゼロカロリーのもの」を意識することで、飲料からの余分な糖質摂取を防ぐことができます。

また、お酒をノンアルコール飲料に置き換えることも、中性脂肪を上昇させるアルコール摂取を減らす効果的な手段です。

最近では、ビール風、カクテル風、ワイン風、梅酒風など様々な種類のノンアルコール飲料が豊富に揃っています。

ただし、ノンアルコール飲料の中には糖類を多く含む商品もあるため注意が必要です。

糖分を多く含むノンアルコール飲料は、実質的にはジュースと同じで、過剰に摂取すると中性脂肪やカロリー摂取の増加につながります。

できるだけゼロカロリーのノンアルコール飲料を選ぶのがおすすめです。

さらに、ノンアルコール飲料に切り替えた場合でも、お酒の席では高カロリーなおつまみを摂りがちです。

おつまみの選び方にも配慮し、低カロリーかつ栄養バランスの良いものを選ぶことで、より理想的な食事内容に整えることができます。

魚介類

魚介類は食事の栄養バランスを整えるのに適した食材です。

中性脂肪が高くなりやすい偏りのある食生活、特にごはん、パン、麺などの「主食」に偏った食事を改善するためには、「主菜」や「副菜」をバランスよく取り入れることが効果的です。

魚類は、肉類、卵、大豆製品と並ぶ「主菜(メインのおかず)」のたんぱく質源として優れています。

中性脂肪の数値そのものにはたんぱく質源の種類が直接的な影響を与えにくいものの、脂質異常症やその他の生活習慣病予防の観点から適切な見直しを行うことが理想的です。

サバ、イワシ、サンマなどの青魚は、肉類に比べて脂質異常症リスクを高める飽和脂肪酸が少なく、DHAやEPAといったn-3系脂肪酸(多価不飽和脂肪酸)を豊富に含んでいます。

これにより、血中のコレステロール値を改善し、脂質異常症のリスク低減にも役立ちます。

青魚以外の魚介類にもカロリーが低めでたんぱく質が豊富なものが多く、以下のような食品が例に挙げられます。

■低カロリー高たんぱくな魚介類の例

- 貝類…アサリ、ホタテ、カキなど

- エビ、カニ

- タコ、イカ

これらの魚介類は、低脂肪でありながらたんぱく質を豊富に含むのが特徴です。

主菜の食材として取り入れることで、脂質および脂質由来のカロリーを控えながらたんぱく質を取ることができます。

大豆製品

魚介類と合わせて、大豆製品も意識して取り入れるようにしましょう。

大豆製品は、魚類と同様に積極的に取り入れたいたんぱく質源のひとつです。

豆腐、納豆、蒸し大豆のような大豆製品は特に手軽に取り入れやすく、動物性の肉類と比べて飽和脂肪酸が少ないうえ、植物由来のため食物繊維を含む点が魅力です。

これらの大豆製品は、魚類よりも調理が簡単なものが多いため、忙しい朝食時など時間が限られるシーンでも活用しやすいのが特徴です。

また、豆腐や納豆を主菜のメイン食材として取り入れることで、食事のバリエーションを広げるとともに、栄養バランスの良い食事を実現しやすくなります。

適切な量で上手に組み合わせることで、毎日の食事をより健康的なものに整えていきましょう。

植物性のオイル

中性脂肪の数値には直接的な影響を与えませんが、植物油はバターなどの動物性油脂に比べて飽和脂肪酸の含有量が少なく、生活習慣病のリスクを抑えやすい油脂としておすすめです。

以下の植物油は、手に入りやすく使い勝手が良いため、日常的に取り入れやすい選択肢です。

- なたね油(キャノーラ油)

- サラダ油

- オリーブオイル

ただし、これらの油は動物性油脂と同様、重さあたりのカロリーは高いため、使い過ぎには注意が必要です。

摂取カロリーを適正に保つためには、バターやラードといった動物性油脂を植物油に置き換える形で使用することが理想的です。

また、多価不飽和脂肪酸を豊富に含むアマニ油やエゴマ油も注目されていますが、これらは酸化しやすく劣化が早いという特徴があります。

そのため、サラダなどの加熱しない料理で使うなど、工夫して取り入れるとよいでしょう。

中性脂肪を下げる食べ物を使ったおすすめレシピ

野菜やきのこ、精製度の低い穀物を取り入れたおすすめレシピを紹介します。

毎日の食事のバリエーションのひとつとして是非取り入れてみてくださいね。

豆腐ときのこのもち麦中華スープ

材料(2人分)

- もち麦…20g

- 木綿豆腐…小1丁(150g)

- えのきたけ…1/2株(100g)

- 生姜…1片(5g)

- にんにく…1片(5g)

- 長ねぎ…1/2本(50g)

- ごま油…小さじ2(8g)

- 水…300ml

- 顆粒鶏がらだし…小さじ2(5g)

- 小ねぎ…2~3本(10g)

作り方

- 鍋にお湯(分量外)を沸かし、もち麦を加えて弱火で15~20分茹で、ザルに上げて流水で洗い、水気を切っておく。

- 木綿豆腐、えのきたけは食べやすい大きさに切る。長ねぎは細切り、しょうがは薄切り、にんにくは半割りにする。小ねぎは小口切りにする。

- 鍋にごま油、にんにく、生姜を加えて火にかけ、香りが立ったら長ねぎ、えのきたけを加えて炒める。

- 全体がしんなりしたら水、鶏がらだし顆粒、豆腐を加えて火が通るまで煮る。

- 器に盛り付け小ねぎを散らす。

栄養価とポイント

- カロリー…159kcal

- たんぱく質…8.2g

- 脂質…8.0g

- 炭水化物…16.9g

- 食塩相当量…1.2g

- 食物繊維…4.0g

中性脂肪を下げるのにおすすめの食材を取り入れたおかずにもなるスープです。

にんにくや生姜の風味でヘルシーなのに食べごたえがあり、きのこやもち麦で食物繊維も取れるのが魅力です。

中性脂肪を上げやすい食べ物・飲み物

中性脂肪を下げるために積極的に取り入れたい食べ物や飲み物がある一方で、反対に中性脂肪値を上げやすい特徴を持つ食品や飲料も存在します。

これらの食品を完全に避ける必要はありませんが、食べすぎや習慣的な過剰摂取は避けるべきです。

これらは「たまに楽しむ食品」と位置づけ、日常的な食事では栄養バランスを意識した選択を心がけましょう。

以下では、中性脂肪値の改善を目指すうえで控えるべき食べ物・飲み物について解説します。

日々の食生活を見直す際の参考にしてみてください。

糖質・砂糖の多い食品

糖質を多く含む食品、とりわけ砂糖類を多用したものは、中性脂肪値を上げやすい特徴があります。

また、これらはビタミンやミネラルといった必須栄養素をほとんど含まず、過剰摂取は健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

■特に注意が必要な食品の例

- 甘い菓子類(クッキー、ケーキ、チョコレートなど)

- 清涼飲料水(砂糖入りジュースや炭酸飲料)

- フルーツ缶詰(シロップ漬け)

これらの食品を摂取する際は、適量を心がけることが大切です。例えば、お菓子は砂糖を控えたものに置き換える、生の果物を砂糖を加えずに摂取するなど、工夫することで中性脂肪値を管理しやすくなります。

脂質の多い食品

脂質はカロリーが高いため、摂取量が多いと体脂肪の蓄積につながります。

さらに、脂質の中でも飽和脂肪酸を多く含む食品は脂質異常症リスクを高める作用があるため、過剰摂取に注意が必要です。

■脂質の多い食品の例

- 揚げ物(フライドチキン、天ぷら、とんかつなど)

- 脂身の多い肉類(豚バラ肉、牛カルビなど)

- 加工肉製品(ベーコン、ソーセージなど)

- スナック菓子(ポテトチップスなど)

これらの食品は、同じたんぱく質を摂るならば魚や大豆製品に置き換える、調理法を工夫して脂質を控えるなどの対策が有効です。

また、摂取する場合は量を減らし、頻度を少なくすることを心がけましょう。

お酒

飲酒量を調整し、健康リスクを抑える生活を心がけましょう。

アルコールの過剰摂取は血中中性脂肪の上昇だけでなく、摂取カロリーの過多による肥満を引き起こす原因にもなります。

また、高血圧、脂肪肝、急性膵炎など、さまざまな健康リスクを高める要因でもあるため、適量を守ることが重要です。

動脈硬化性疾患予防の観点では、1日あたりのアルコール摂取量を25g以下に抑えることが推奨されています。

■アルコール25gに相当するお酒の量の目安(アルコール度数によって異なる)

- ビール中ビン1本(500ml)

- 日本酒1合(180ml)

さらに、全体的な健康管理の観点では、「節度ある適度な飲酒」として、1日あたりのアルコール摂取量を男性で20g以下、女性では10g以下に抑えることが望ましいとされています。

また、週に2日程度の休肝日を設けることで、アルコールによる負担を軽減し、より健康的な習慣を築くことができます。

中性脂肪を下げるおすすめ生活習慣

血中中性脂肪値は、食事だけでなく日々の生活習慣によっても大きな影響を受けることが知られています。

そのため、食事内容を見直すだけでなく、健康的な生活習慣を取り入れることで、中性脂肪値の改善効果をさらに高めることが期待できます。

ここでは、中性脂肪を効果的に減らすために役立つ生活習慣をご紹介します。

適度な運動

普段の生活に適度な運動を取り入れてみましょう。

食事療法に運動療法を組み合わせることで、血中中性脂肪値のさらなる低下が期待できることが知られています。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、特に有酸素運動が推奨されています。

■有酸素運動の具体例

- ウォーキング

- 早歩き

- スロージョギング

- 水泳

- エアロビクス

- サイクリング

- ベンチステップ運動

これらの運動は、1日合計30分以上・週3日以上、または週150分以上を目安に行うことが推奨されています。

さらに、筋力トレーニングも血中中性脂肪値の改善に有効であることが報告されています。

有酸素運動が難しい場合には、無理のない範囲で筋トレを取り入れることもよいでしょう。

また、座ったままになりがちな生活を避け、普段から体を動かす意識を持つだけでも効果が期待できます。

■日常生活で運動量を増やすポイント

- 軽作業は立って行う

- エレベーター、エスカレーターでなく階段を使う

- 徒歩圏内は歩いて移動する

- 少し離れた場所は自転車で移動する

- バス停は1つ分遠い場所から乗る、または目的地の1つ前で降りて歩く

日常生活に無理なく運動を取り入れながら、中性脂肪値改善を目指してみてください。

喫煙しない

中性脂肪や動脈硬化の進行予防のため、禁煙に取り組みましょう。

喫煙者は、タバコを吸わない人と比べて血中中性脂肪値が高いことが報告されています。

さらに、喫煙は血管を収縮させ動脈硬化を進行させる要因となるため、中性脂肪の改善だけでなく、動脈硬化性疾患全体のリスクを低下させるためにも禁煙が推奨されます。

■禁煙のための具体的な取り組みの例

- 禁煙外来を活用する

- 食後にタバコを吸いたくなったらガムを噛むなど、代替行動を考える

- 身近な人に禁煙の意思を伝えて協力を得る

また、禁煙後は食欲が増えることで体重増加が起こりやすいため、食事管理や運動を心がけましょう。

禁煙を達成することで、血中中性脂肪値の改善だけでなく、心血管疾患や動脈硬化のリスク低下、さらに肺機能や全身の健康状態の向上が期待できます。

規則正しい生活を意識する

中性脂肪高値、生活習慣病の予防・改善のためにも規則正しい生活を心がけましょう。

不規則な生活習慣は肥満を引き起こしやすいことが知られています。

特に、夜食の習慣や睡眠不足などが肥満に寄与する可能性があることが知られています。

夜食の習慣は夜遅くに食事を摂ることで余分なカロリーを摂取しやすいこと、睡眠不足は睡眠が不足すると日中の活動量が低下し、消費カロリーが減少することが考えられています。

これらを防ぐためには、規則正しい生活リズムを整えることが重要です。

- 夜食による余分なカロリー摂取を避けるために、夜ふかしを避けましょう。

- ストレスによる夜食を防ぐためには、十分な休養とリフレッシュの時間も大切です。

- 睡眠時間の確保のために、寝る時間を決めましょう。

- 寝付きを良くするために就寝前はスマホの使用を控えるのがおすすめです。

- 早起きの習慣を身につけるために、朝は決まった時間に起床し、朝日を浴びて体内時計を整えましょう。

- 朝食をしっかりとることも、肥満予防のための大事な生活習慣のひとつです。

これらの行動目標を意識して取り入れることで、規則正しい生活リズムを身につけ、肥満を予防するとともに健康的な体づくりが期待できます。

まとめ

血中中性脂肪値は、肥満だけでなく糖質やアルコールの摂取量によっても影響を受けやすい指標です。自覚症状がないからといって放置すると、動脈硬化や心筋梗塞などの重大な病気を引き起こすリスクがあるため、早めの対策が重要です。

具体的な改善策としては、カロリー・糖質・アルコールの適正管理がポイントです。

野菜、精製度の低い穀物、海藻・きのこ類、ゼロカロリー飲料、ノンアルコール飲料、魚介類、植物油などを意識して取り入れるようにしましょう。

そのほか、体重減少には生活習慣の見直しなども効果的です。

これらの取り組みは、血中中性脂肪値の改善だけでなく、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病全般の予防にもつながります。

早期に改善に取り組むことで、将来にわたり健康的で豊かな食生活を楽しめる体を維持できます。

一歩ずつ無理のない範囲で取り入れていきましょう。

参考文献

厚生労働省e-ヘルスネット:「中性脂肪 / トリグリセリド」

日本動脈硬化学会:「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)策定検討会報告書」

文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

記事監修

院長 内田 智之

- 日暮里・三河島内科クリニック 院長

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本血液学会血液専門医

- 日本血液学会血液指導医

- ICLSディレクター

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了

- 難病指定医

管理栄養士 土肥 加奈

2012年に管理栄養士資格を取得後、ドラッグストアに勤務し、登録販売者の資格も取得しました。

医薬品やサプリメント、栄養に関する包括的な健康相談に従事し、現在はクリニック専門のホームページディレクターとして活動しています。